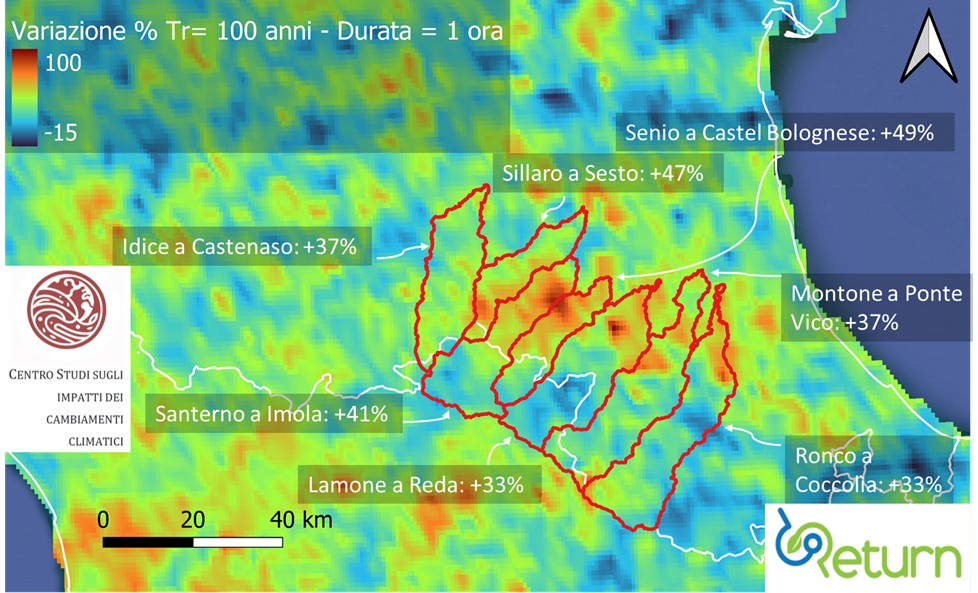

Roma – Numerosi morti, decine di rotte arginali, 8,5 miliardi di Euro di danni e quasi 70.000 frane sparse sul territorio: questo è il bilancio dell’inondazione verificatasi in Romagna tra il 15 e il 18 maggio 2023, l’evento alluvionale più esteso e catastrofico che l’Italia ricordi dopo l’evento del Polesine del 1951. Le analisi tecniche svolte dal Centro Studi sugli Impatti dei Cambiamenti Climatici – CRITICAL dell’Università di Padova a Rovigo, come parte delle attività del Partenariato RETURN finanziato dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno evidenziato quali sono i punti di debolezza del nostro territorio che, in Romagna come altrove, richiedono una strategia sistematica di riduzione del rischio idrologico e idraulico e non interventi estemporanei ed emergenziali. Lo richiede il cambiamento climatico, che è già presente e che ha già incrementato l’intensità degli eventi estremi che colpiscono i nostri territori. Dove esistono osservazioni storiche multicentenarie delle precipitazioni – a Padova, per esempio, la pioggia giornaliera si misura dal 1725 – sappiamo che dalla metà del ‘900 l’intensità delle piogge estreme è aumentata di circa il 20%. Le nostre infrastrutture, dunque, sono già inadeguate al clima attuale ma il cambiamento climatico, purtroppo, ci riserva intensificazioni ancora maggiori. Le analisi mostrano che proprio nei bacini colpiti dall’alluvione del 2023 il cambiamento climatico indurrà entro la fine di questo secolo aumenti delle precipitazioni estreme compresi tra il 30% e il 50% (si veda la Figura). Questo equivale a dire che gli eventi verificatisi nel 2023 si ripresenteranno più frequenti di qui al 2100, e non solo in Romagna. “Le perdite di vite umane che ci aspettiamo e le perdite economiche che l’evento della Romagna ha mostrato essere reali richiedono di agire rapidamente e in modo sistematico. Possiamo fare molte cose, ad esempio non costruire in aree a rischio e dove il cambiamento climatico sarà più intenso: siamo ora in grado di dire quali sono. Chi di noi, quando acquista o costruisce un immobile, si chiede se si trovi in una zona a rischio di allagamento? La pianificazione, a livello collettivo e individuale, deve cambiare e tenere conto del cambiamento climatico» commenta Marco Marani, direttore del centro CRITICAL e docente al dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Padova. È necessario adottare un principio di invarianza climatica: ogni volta che si interviene sul territorio, le variazioni apportate – siano esse la costruzione o il riassetto di centri urbani o

industriali o di infrastrutture come arginature, ponti, strade o ferrovie – devono assicurare che il rischio cui saranno soggette di qui al 2100 sia almeno uguale, o inferiore, a quello che le colpiva all’inizio del 1900. Solo in questo modo sarà possibile sistematicamente adeguare il nostro territorio a un rischio che diventerà presto insostenibile. “Il cambiamento climatico può essere subito o gestito: sta a noi la scelta. Disponiamo ora delle conoscenze tecniche per sostenere l’azione del pianificatore e dei progettisti. Dobbiamo cogliere il segnale che ci ha lanciato, tra gli altri, l’evento romagnolo. Ci stiamo muovendo troppo lentamente

per fronteggiare il cambiamento climatico: serve un’azione politica e individuale che acceleri il processo di adattamento» conclude Marani.(30Science.com)

30Science.com

Due anni dopo alluvione Emilia Romagna studio individua punti deboli sul territorio

(14 Maggio 2025)

30Science.com

Agenzia di stampa quotidiana specializzata su temi di scienza, ambiente, natura, salute, società, mobilità e tecnologia. Ogni giorno produciamo una rassegna stampa delle principali riviste scientifiche internazionali e quattro notiziari tematici: Scienza, Clima & Natura, Salute, Nuova Mobilità e Ricerca Italiana

contatti:

redazione@30science.com

+ 39 3492419582