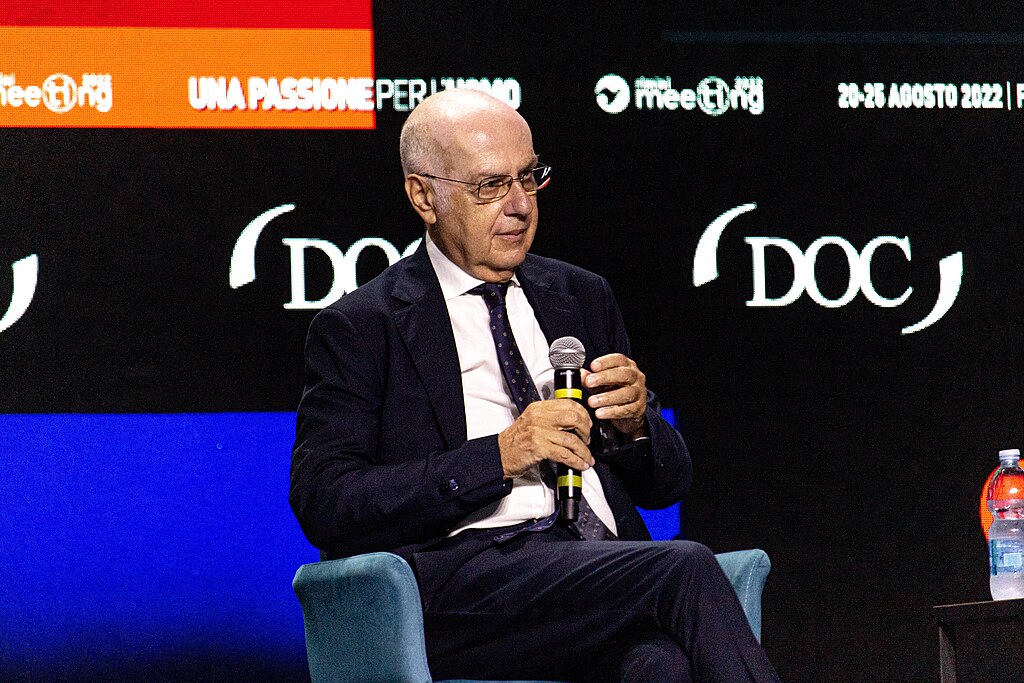

Roma – “La non adesione al trattato pandemico dell’Italia sembra essere a tutti gli effetti un messaggio di natura politica, a voler sottolineare l’importanza della sovranità nazionale”. Con queste parole Giovanni Rezza, professore straordinario di igiene all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, commenta con l’AGI la mancata partecipazione italiana alla proposta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Con il trattato, l’OMS mira a rafforzare la cooperazione internazionale nella prevenzione e nella gestione delle future pandemie. L’iniziativa prevede misure come la condivisione di dati, risorse e strategie sanitarie tra i Paesi membri, con l’obiettivo di creare un quadro normativo globale che consenta una risposta più coordinata ed efficace alle emergenze sanitarie. Dalla dichiarazione del Ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, emerge il timore che alcune disposizioni possano limitare la capacità dell’Italia di prendere decisioni autonome in materia sanitaria, il che ha portato alla astensione.

“Il punto più interessante, secondo me – sostiene Rezza – è quello dei PABS, o Pathogen Access and Benefit-Sharing System, un sistema secondo cui i produttori devono fornire all’OMS almeno il 20 per cento di vaccini, terapie e diagnostici correlati alla pandemia, in modo che l’ente possa distribuirli in base alle necessità sanitarie. I paesi più vulnerabili, al contrario, quelli dove si presume possano emergere nuovi patogeni in maniera incontrollata, devono mettere a disposizione i campioni di patogeni. Si tratta di un argomento piuttosto controverso perché, da un lato, i paesi sviluppati e le industrie farmaceutiche temono che questo sistema possa compromettere la protezione della proprietà intellettuale e gli incentivi alla ricerca. Allo stesso tempo, i paesi in via di sviluppo chiedono garanzie concrete sull’accesso equo ai benefici derivanti dalla condivisione dei dati”.

“Ci sono delle questioni ancora aperte che andrebbero risolte – aggiunge l’esperto – perché non è ben chiaro il meccanismo finanziario alla base di questo sistema. D’altronde l’OMS stessa si trova in un momento di difficoltà, dato che l’importo del finanziamento da parte degli Stati Uniti non è ancora definito”.

L’astensione dell’Italia al trattato pandemico, però, non rappresenta una manovra definitiva. “La dichiarazione del Governo – sottolinea Rezza – chiede ulteriori chiarimenti. Ciò non implicherà l’uscita dall’OMS, ma probabilmente non comporterà nemmeno la non adesione all’accordo definitivo. Molte delle richieste, in effetti, sono state accettate, a me sembra una strategia per prendere tempo e mandare un messaggio politico, sottolineando l’importanza della sovranità nazionale e il fatto che il Paese non aderisce in modo a-critico”.

Il docente sostiene poi che da un punto di vista scientifico la necessità di un trattato internazionale non era così impellente. “Ci sono già dei regolamenti sanitari – spiega – che in qualche misura definiscono alcuni aspetti importanti. Poi, però, i diversi paesi hanno situazioni, esigenze, dinamiche e manovre che dipendono da caratteristiche demografiche specifiche. Si veda la differenza tra Svezia e Italia sulle politiche di lockdown: i risultati ottenuti sono stati gli stessi, ma il percorso compiuto dalle due nazioni è stato molto diverso”. In Svezia, in effetti, non è stato imposto il coprifuoco. C’è da notare che la densità di popolazione svedese è significativamente più bassa rispetto all’Italia, e allo stesso tempo si tratta di una cultura abituata a seguire le indicazioni.

“L’Europa è caratterizzata da culture, costumi e abitudini differenti – continua Rezza – è noto che il capitalismo è nato dal protestantismo, per cui è ragionevole inferire che i paesi di impronta cattolica siano caratterizzati dalla diffusione di determinati valori. In maniera scevra da giudizio, è innegabile che la risposta a una situazione simile si manifesti con uno spettro di possibilità. Per questo trovo poco attuabile l’idea di imporre le stesse misure a in realtà distanti. Il concetto dei PABS, in effetti, può essere sicuramente interessante, ma implica considerazioni di tipo demagogico. Si pensi alla distribuzione di vaccini ai paesi in via di sviluppo durante il Covid: sono state fornite scorte di farmaci, che però non sono state utilizzate, perché in quei contesti la popolazione, con un’età media più bassa rispetto all’Europa, non ne aveva bisogno”. “Ad ogni modo – conclude Rezza – per le aziende farmaceutiche, la disponibilità di materiale biologico in tempi rapidi consentirebbe di sviluppare in modo più rapido vaccini e approcci diagnostici, per cui la condivisione di questi benefit derivanti dai PABS sarebbe positiva, ma sarà sicuramente necessario definire con più precisione i meccanismi di queste manovre. Vedremo in futuro quali saranno i risvolti di queste strategie e quali saranno le posizioni adottate dal Governo”. (30Science.com)