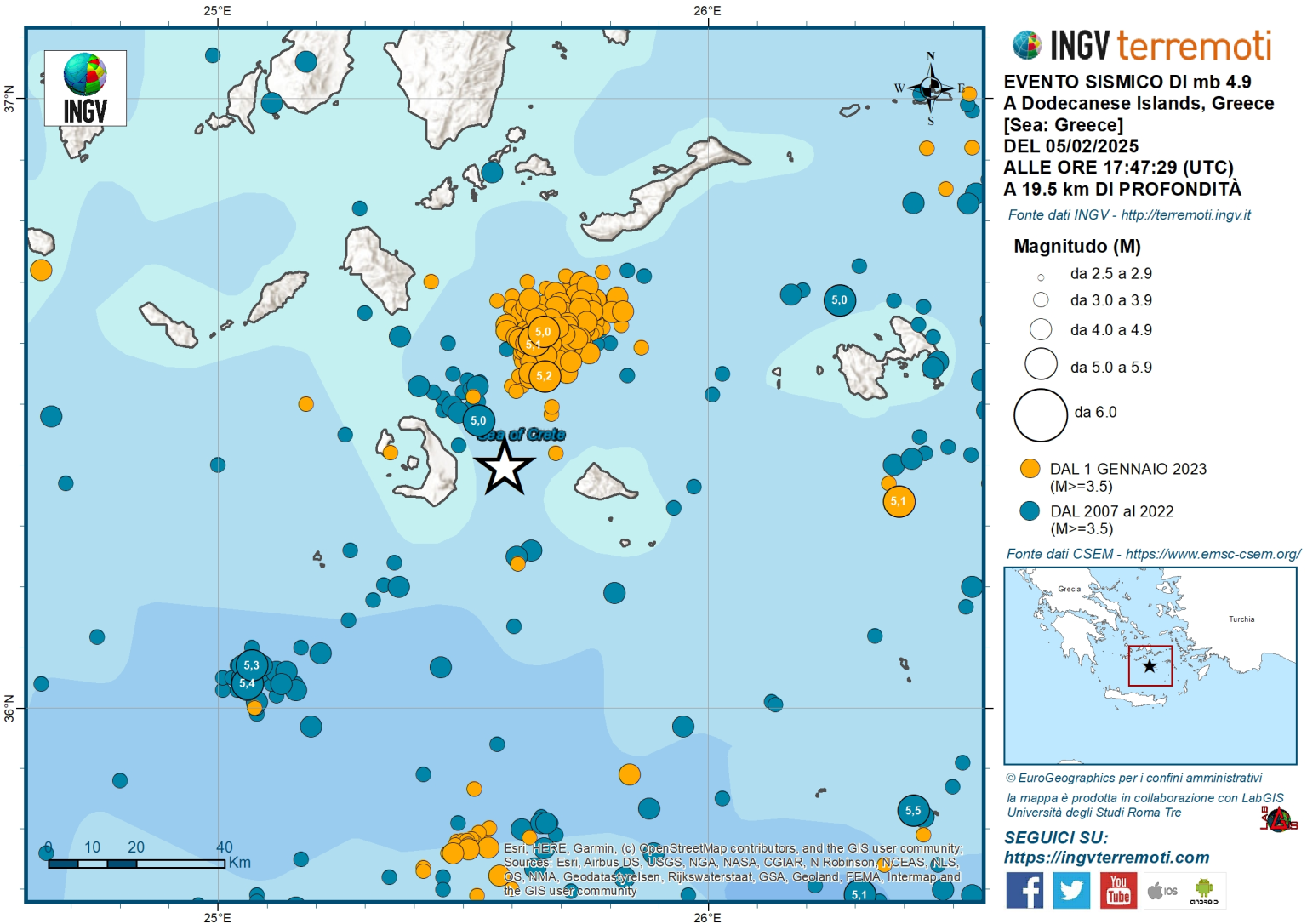

Roma – Da fine gennaio, un’intensa attività sismica ha interessato le Isole Cicladi, nell’area compresa tra le isole greche di Santorini e Amorgos. Lo sciame è iniziato il 27 gennaio con eventi di magnitudo inferiore a 3 e dal 29 gennaio la magnitudo delle scosse è aumentata, fino a raggiungere il valore massimo Mw 5.2 il 4 febbraio, con numerosi eventi avvertiti nelle isole circostanti e nella città di Atene e a Creta. Alle ore 14 del 5 febbraio 2025 sono stati registrati 1028 terremoti con magnitudo maggiore di 2, di questi 90 hanno magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9 e 3 pari o superiore a 5.0; la profondità massima è 35 km e la minima di 2 km: la maggior parte dei terremoti ha una profondità che si attesta sui 10 km. Sono i dati elaborati dal team Aristotle (Licia Faenza, Alberto Michelini, Spina Cianetti, Ilaria Oliveti, Marco Olivieri, Carlo Giunchi, Giulia Sgattoni) e Boris Behncke, INGV-OE e pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

L’energia rilasciata dallo sciame evidenzia un aumento significativo del numero di terremoti e della loro magnitudo a partire dell’occorrenza del primo evento con magnitudo 5, avvenuto il 3 febbraio 2025. L’area interessata è una delle più attive sismicamente della regione dell’arco vulcanico ellenico. Gli eventi attuali avvengono lungo la zona di faglia Santorini-Amorgos, nota per la sua capacità di generare terremoti di magnitudo elevata. Il terremoto più distruttivo registrato nella zona si è verificato il 9 luglio 1956 con magnitudo Mw 7.1, seguito da un forte aftershock di magnitudo Mw 6.9, causando danni diffusi e un violento tsunami Recenti studi geologici (Leclerc et al., 2024) hanno evidenziato una faglia con una superficie esposta di recente alla base del fondale marino, compatibile con il sisma del 1956. Queste strutture tettoniche fanno parte di un sistema di faglie normali orientate nord-est/sud-ovest, responsabili della subsidenza e dell’estensione crostale nell’area .

Le analisi geofisiche indicano che tali faglie sono attive e capaci di generare forti terremoti, come dimostrato dagli eventi del 1956. Il loro comportamento è influenzato sia dalla tettonica estensionale sia dall’interazione con fluidi profondi, il che potrebbe spiegare la natura dello sciame sismico in corso (Andinisari et al. 2021). L’evoluzione dello sciame sismico attuale è comunque incerta: l’aumento progressivo della magnitudo e il numero elevato di eventi sismici suggeriscono infatti la possibilità di un coinvolgimento di fluidi nella crosta, piuttosto che una tipica sequenza mainshock–aftershock (scossa principale-scosse successive). In passato sono stati osservati nella regione sciami simili, alcuni dei quali si sono esauriti senza innescare eventi di maggiore magnitudo, mentre altri hanno preceduto terremoti più forti. Oltre alla già citata sequenza del 1956, a inizio secolo sono stati registrati 2 eventi con magnitudo Mw 6, il 4 aprile 1911 e il 23 ottobre 1919.(30Science.com)