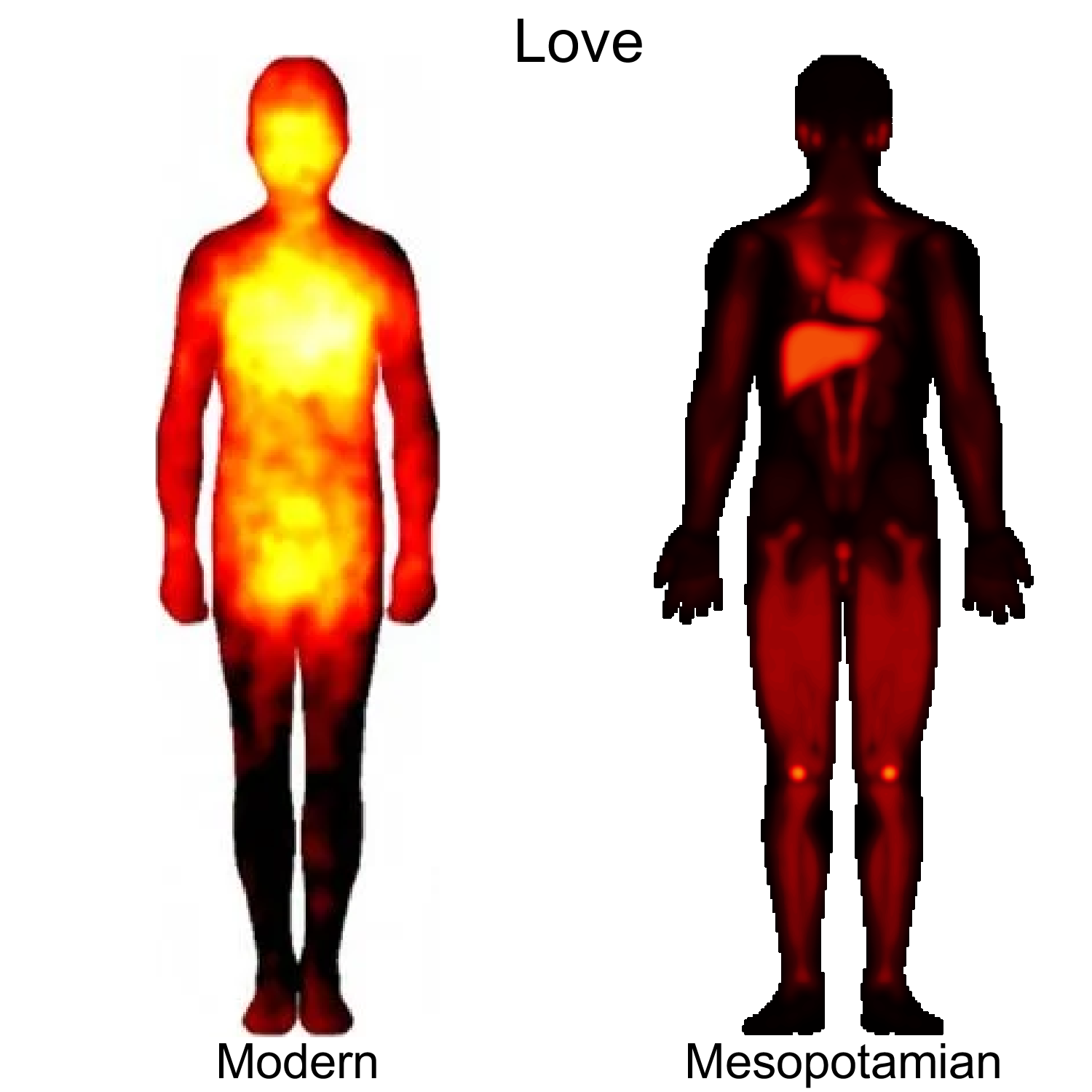

Roma – Le persone moderne vivono l’amore allo stesso modo di quelle dell’antica Mesopotamia, dove l’amore era associato al fegato, al cuore e alle ginocchia; la rabbia, invece, non mostra analogie sensoriali fra antichi e moderni. Lo rivela uno studio guidato da Saana Svärd, dell’Università di Helsinki, pubblicato su iScience. Dal sentirsi pesanti nel cuore all’avere le farfalle nello stomaco, sembra insito nella condizione umana provare emozioni nel corpo, non solo nel cervello. Un gruppo multidisciplinare di ricercatori ha studiato un vasto corpus di testi per scoprire come le persone dell’antica regione della Mesopotamia, l’attuale Iraq, sperimentassero le emozioni nei loro corpi migliaia di anni fa, analizzando un milione di parole dell’antica lingua accadica, risalenti al periodo compreso tra il 934 e il 612 a.C., sotto forma di scritture cuneiformi su tavolette d’argilla. “Anche nell’antica Mesopotamia, c’era una comprensione approssimativa dell’anatomia, ad esempio dell’importanza del cuore, del fegato e dei polmoni”, ha detto Svärd. “Una delle scoperte più intriganti riguarda il punto in cui gli antichi provavano felicità, che spesso veniva espressa attraverso parole legate al sentirsi “aperti”, “splendenti” o “pieni”, nel fegato”, ha continuato Svärd. “Se si confronta l’antica mappa corporea della felicità in Mesopotamia con le moderne mappe corporee, pubblicate dallo scienziato finlandese, Lauri Nummenmaa, e colleghi un decennio fa, risulta in gran parte simile, ad eccezione di un notevole splendore nel fegato”, ha affermato Juha Lahnakoski, neuroscienziato cognitivo, ricercatore ospite presso l’Università di Aalto. Altri risultati contrastanti tra gli uomini moderni e antichi possono essere visti in emozioni come la rabbia e l’amore. Secondo ricerche precedenti, la rabbia è sperimentata dagli esseri umani moderni nella parte superiore del corpo e nelle mani, mentre i mesopotamici si sentivano più “caldi”, “infuriati” o “arrabbiati” nei piedi. Nel frattempo, l’amore è avvertito in modo abbastanza simile dall’uomo moderno e neo-assiro, sebbene in Mesopotamia sia particolarmente associato al fegato, al cuore e alle ginocchia. “Resta da vedere se in futuro potremo dire qualcosa su che tipo di esperienze emotive sono tipiche degli esseri umani in generale e se, ad esempio, la paura è sempre stata avvertita nelle stesse parti del corpo”, ha osservato Svärd. “Inoltre, dobbiamo tenere a mente che i testi sono testi e le emozioni sono vissute e sperimentate”, ha proseguito Svärd. I ricercatori avvertono che, sebbene sia affascinante fare paragoni, dovremmo tenere a mente questa distinzione quando si confrontano le moderne mappe del corpo, che si basavano su esperienze corporee auto-riportate, con le mappe del corpo dei Mesopotamici basate solo su descrizioni linguistiche. Poiché l’alfabetizzazione era rara in Mesopotamia. Tra il 3000 e il 300 a.C., la scrittura cuneiforme era prodotta principalmente da scribi e quindi disponibile solo per i ricchi. Tuttavia, le tavolette di argilla cuneiformi contenevano un’ampia varietà di testi, come elenchi di tasse, documenti di vendita, preghiere, letteratura e primi testi storici e matematici. I testi del Vicino Oriente antico non sono mai stati studiati in questo modo, collegando quantitativamente le emozioni alle parti del corpo. Questo può essere applicato ad altri materiali linguistici in futuro. “Potrebbe essere un modo utile per esplorare le differenze interculturali nel modo in cui proviamo le emozioni”, ha sostenuto Svärd, che spera che la ricerca fornirà un interessante contributo alla discussione sull’universalità delle emozioni. Il metodo linguistico del corpus, che fa uso di grandi set di testo, è stato sviluppato nel corso di molti anni presso il Centre of Excellence in Ancient Near Eastern Empires, ANEE, guidato da Svärd. Successivamente, il gruppo di ricerca esaminerà un corpus inglese, o materiale testuale del Ventesimo secolo, che contiene 100 milioni di parole. Allo stesso modo, hanno in programma di esaminare anche i dati finlandesi. (30Science.com)

Lucrezia Parpaglioni

Anche nell’antica Mesopotamia l’amore ha sempre prodotto gli stessi sintomi, la rabbia no

(5 Dicembre 2024)

Lucrezia Parpaglioni

Sono nata nel 1992. Sono laureata in Media Comunicazione digitale e Giornalismo presso l'Università Sapienza di Roma. Durante il mio percorso di studi ho svolto un'attività di tirocinio presso l'ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Qui ho potuto confrontarmi con il mondo della scienza fatto di prove, scoperte e ricercatori. E devo ammettere che la cosa mi è piaciuta. D'altronde era prevedibile che chi ha da sempre come idolo Margherita Hack e Sheldon Cooper come spirito guida si appassionasse a questa realtà. Da qui la mia voglia di scrivere di scienza, di fare divulgazione e perché no? Dimostrare che la scienza può essere anche divertente.