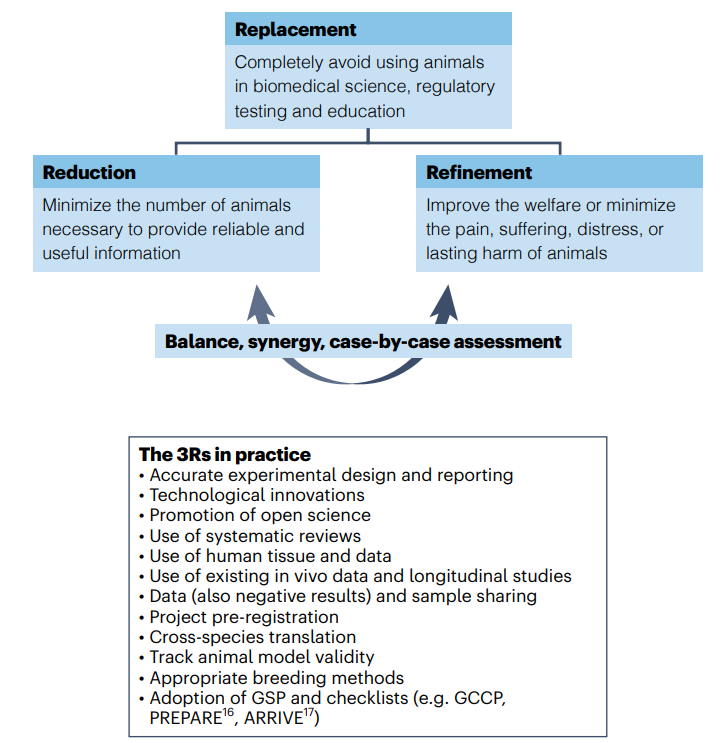

Roma – Replacement (sostituzione), Reduction (riduzione), Refinement (affinamento): sono queste le 3R da applicare come principio alla ricerca sugli animali per armonizzare le pratiche scientifiche a livello globale e garantire un migliore benessere agli esemplari studiati. Ad affrontare una nuova interpretazione di questi concetti, in un paper pubblicato sulla rivista Nature LabAnimals, un gruppo internazionale di ricercatori di varie discipline. “Siamo partiti dall’obiettivo di armonizzare le pratiche scientifiche a livello globale – spiega ad AGI Arti Ahluwalia, professore al Centro di Ricerca E. Piaggo dell’Università di Pisa e autrice corrispondente dell’articolo – le 3R sono state proposte originariamente da Russell e Burch nel 1959, come guida per un uso più etico degli animali nella ricerca, ma ci siamo resi conto che esistono molte sfumature di questi concetti, tanto che ogni scienziato le interpreta in modo soggettivo. Il nostro approccio si allinea ai recenti sviluppi nella comprensione della sensibilità e del dolore negli animali e include il concetto di One Health, che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e degli ecosistemi”. Il gruppo di ricerca enfatizza l’importanza di una comprensione comune delle 3R per migliorare il benessere degli animali utilizzati nella ricerca, ottimizzando al contempo i benefici per la scienza e la medicina. Nello specifico, Replacement (sostituzione), mira a evitare l’uso di animali nella ricerca ove possibile, utilizzando alternative come modelli in vitro, organoidi o simulazioni computerizzate; Reduction (riduzione), spinge a minimizzare il numero di cavie, assicurando che le sperimentazioni siano progettate in modo da ottenere dati affidabili con il minor numero di soggetti possibile; Refinement (affinamento), ha infine l’obiettivo di migliorare il benessere degli animali impiegati, riducendo al minimo dolore, sofferenza e disagio.

Le 3R

CREDITS: Centro E. Piaggio, Università di Pisa

“Quando le 3 R sono state proposte – afferma Ahluwalia, docente di Bioingegneria e direttrice del Centro 3R presso l’Università – non esistevano i metodi che possono essere utilizzati oggi. Le opzioni odierne, che decidiamo di non chiamare ‘alternative’ ma piuttosto ‘innovazioni’, possono aiutarci a rispondere a domande che non potevamo nemmeno porre fino a pochi decenni fa”. “Non pensiamo che la sostituzione in toto sia l’unica opzione percorribile – continua la docente – ma sicuramente esistono degli ambiti in cui è possibile applicare il principio delle 3R, come la ricerca di base, in cui il ricercatore è libero di scegliere il metodo più adatto per rispondere alle domande che sono state poste. Crediamo sia importante che chiunque lavora con gli animali abbia l’obbligo morale di ridurre al minimo la loro sofferenza e massimizzare la resa scientifica”. Nell’ambito dell’indagine, gli autori hanno anche esteso la definizione dell’animale fornita dalla direttiva europea. “In realtà – precisa con AGI Ahluwalia – la direttiva non fornisce una definizione ma l’ambito di applicazione, e l’ambito di applicazione della direttiva sulla protezione per gli animali per scopi scientifici si rivolge a vertebrati e cefalopodi. Il nostro lavoro amplia questo concetto. Non è sufficiente sostituire una specie con un’altra, che definiamo come raffinamento, ma è importante effettuare un cambiamento generalizzato dei metodi”. “Sappiamo che c’è ancora molta strada da fare – conclude – specie perché i metodi innovativi non consentono di prevedere la risposta sistemica associata all’uso di determinate sostanze, ma allo stesso tempo quello che osserviamo negli animali non è necessariamente rappresentativo anche per la specie umana. Nei prossimi step, ci concentreremo sull’integrazione delle 3R con i concetti di sostenibilità e responsabilità sociale, allo scopo di garantire che la ricerca sia eticamente ed ecologicamente consapevole”. .(30Science.com)