Roma – Mettere al centro le complesse relazioni tra piante e microbiomi del suolo per migliorare il patrimonio genetico delle piante stesse, così da renderle più resistenti al clima, e meno dipendenti dai fertilizzanti: è questo l’obiettivo della cosiddetta impostazione olobionte sulla quale si sono soffermati due studi condotti da Wolfram Weckwerth dell’Università di Vienna e pubblicati sulle riviste Plant Biotechnology e Trends in Plant Science . Per aumentare la fornitura di cibo e mangimi, l’agricoltura intensiva ha fatto sempre più affidamento sui fertilizzanti azotati (N). Tuttavia, più della metà dell’azoto applicato annualmente ai terreni coltivati finisce per disperdersi nell’aria e nell’acqua. Tali perdite portano a gravi problemi, tra cui l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, l’acidificazione del suolo, i cambiamenti climatici, l’assottigliamento dell’ozono stratosferico e la perdita di biodiversità.

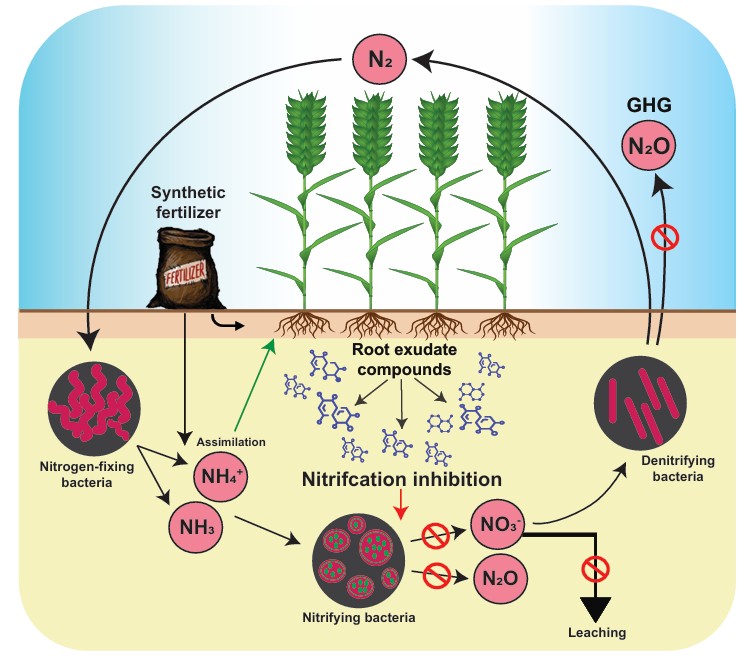

Rappresentazione schematica del ciclo dell’azoto inorganico nel suolo e del ruolo degli inibitori della nitrificazione (BNI) presenti negli essudati radicali delle piante nel rallentare il processo di nitrificazione.

Credito: Ghatak/Weckwerth

Di conseguenza, ridurre la perdita di azoto dai terreni coltivati potrebbe aumentare i rendimenti economici riducendo il fabbisogno di fertilizzanti, migliorare la salute umana e i servizi ecosistemici e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici. Weckwerth sottolinea che il miglioramento della resilienza e della resa delle colture in modo sostenibile non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle piante, ma anche sul microbioma che circonda radici e foglie. I microbiomi del suolo offrono anche opportunità per migliorare la fertilità del suolo e ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici. Osserva: “L’evoluzione delle piante è in gran parte guidata dalle interazioni pianta-microbo, tuttavia l’ecologia dell’olobionte vegetale non è ben compresa a livello molecolare. Tuttavia, queste relazioni apportano enormi benefici all’agricoltura sostenibile. Pertanto, è fondamentale identificare varietà vegetali che producano inibitori naturali della nitrificazione, noti anche come inibitori biologici della nitrificazione (BNI), che sono essudati prodotti dalle radici nel terreno”. Nel primo dei due nuovi studi, gli autori hanno studiato il potenziale di diverse colture di grano per la produzione di BNI che contribuiscono a controllare i processi di nitrificazione del suolo. Hanno riscontrato una pronunciata variazione naturale dell’attività dei BNI in diverse linee di grano d’élite.

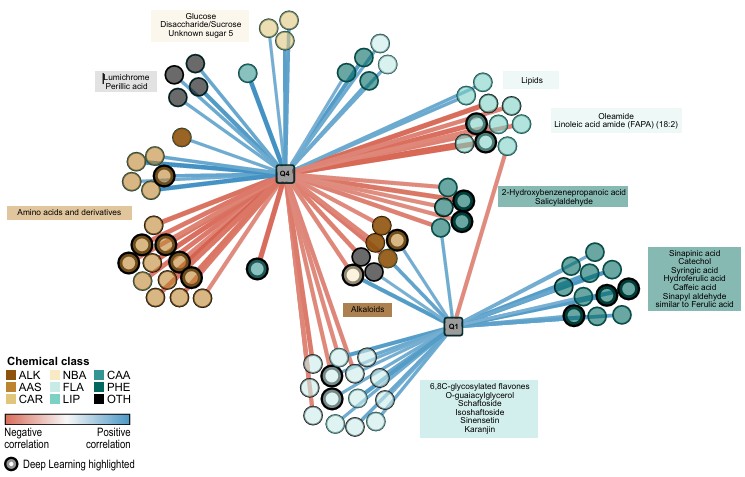

Rete complessa di interazione tra metaboliti dell’essudato radicale e attività BNI in diversi genotipi di grano.

Credito: Ghatak/Weckwerth

“La nostra analisi degli essudati radicali, composti complessi rilasciati dall’apparato radicale, mostra una variazione sostanziale tra le colture di grano”, spiega Arindam Ghatak, primo autore dello studio. “Questi essudati promuovono o inibiscono specifiche composizioni del microbioma e consentono la selezione di ceppi con un’attività BNI particolarmente elevata”. Coltivando queste linee attive in BNI, gli agricoltori potrebbero ridurre significativamente la necessità di fertilizzanti azotati in futuro. Questo rappresenta un passo significativo per mitigare l’interruzione del ciclo globale dell’azoto causata dall’uso eccessivo di fertilizzanti antropici. Nel secondo studio Weckwerth e colleghi hanno sviluppato sulla base delle conoscenze del primo studio un nuovo concetto di miglioramento genetico con al centro proprio il rapporto piante-microbiomi. “In combinazione con algoritmi di apprendimento automatico, questo apre una promettente piattaforma di breeding per sviluppare nuove varietà di colture con un elevato potenziale di BNI, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e una migliore salute del suolo”, spiega Weckwerth. Il concetto di olobionte segna quindi un cambio di paradigma: combina ecologia, biologia dei sistemi e tecnologia di breeding, evidenziando al contempo l’interconnessione degli ecosistemi e aprendo nuove strade verso un’agricoltura efficiente nell’uso delle risorse e resiliente ai cambiamenti climatici. (30Science.com)