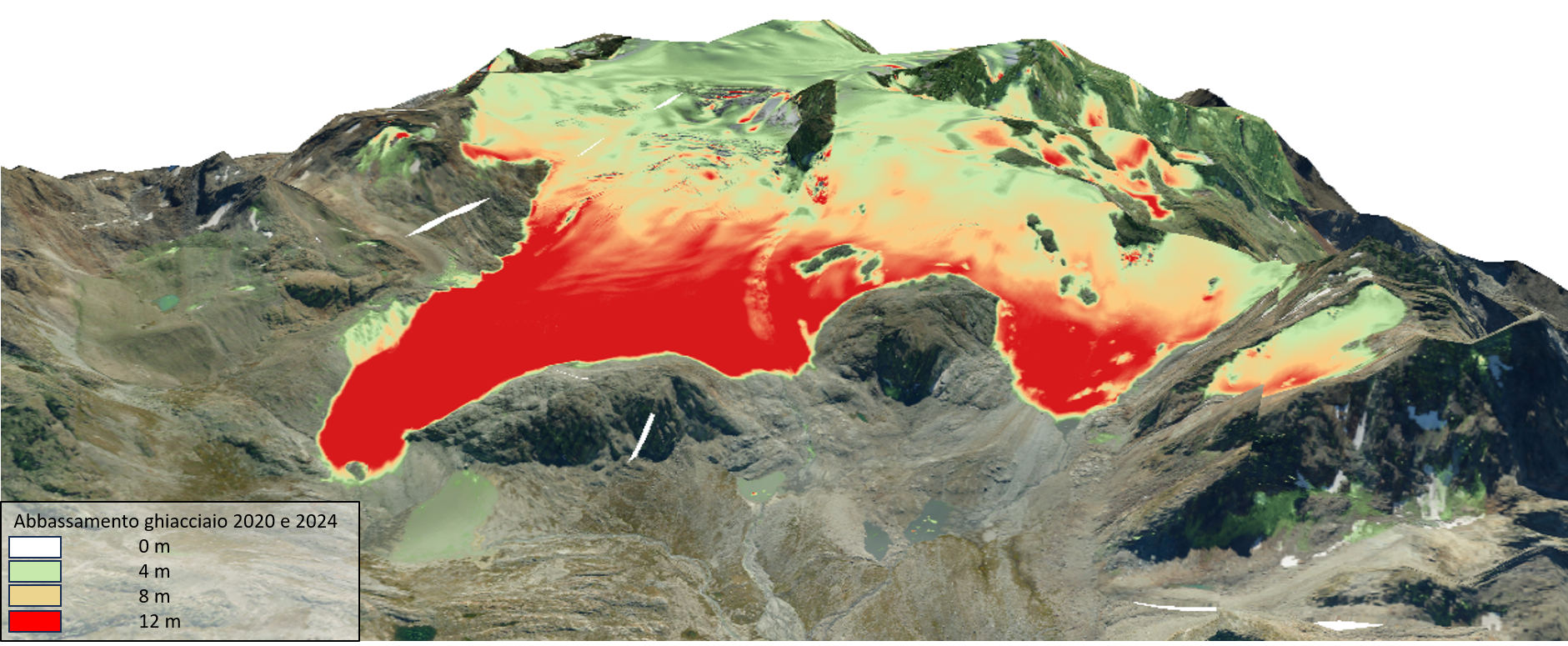

Roma – Ben 19 milioni di metri cubi, una quantità di acqua necessaria a riempire oltre 7.500 piscine olimpiche. È la perdita di volume stimata, sulla variazione altimetrica nel periodo 2023-2024, su uno dei più importanti ghiacciai italiani, il Rutor (La Thuile in Valle d’Aosta), a causa dello scarso apporto nevoso degli ultimi anni e delle eccezionali estati. Dal 1999 al 2024 la fronte est del ghiacciaio è arretrata di circa 700 metri, con un abbassamento della superficie estremamente significativo. Sono i dati che emergono dall’attività di monitoraggio condotta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta in collaborazione con il GlacierLab del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del Politecnico di Torino, nell’ambito delle attività di studio e ricerca sui cambiamenti climatici e del loro impatto sui ghiacciai alpini. I cambiamenti climatici, che si manifestano in modo particolarmente marcato nelle aree montuose del pianeta, rappresentano una minaccia grave per l’uomo e gli ecosistemi e le loro conseguenze si ripercuotono su molti e diversi aspetti. L’impatto del riscaldamento globale è evidente sui ghiacciai, la cui variazione è un “termometro” del climate change. In questo contesto, osservare come questi si stanno modificando con ingenti perdite di massa e riduzione della loro superficie, a causa dell’effetto combinato di alte temperature e riduzione delle precipitazioni nevose, è un elemento di estrema rilevanza a supporto della definizione delle strategie e azioni di adattamento dei territori di alta quota, nonché tassello fondamentale nella gestione della risorsa idrica per gli usi idro-potabili, agricoli, industriali e di produzione energetica, nonché relativamente agli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio. Con una quota minima di 2.540 metri s.l.m., e una quota massima di 3.486 metri s.l.m., il Rutor ha una superficie glaciale di circa 7,14 chilometri quadrati (2024). Il suo monitoraggio annuale, avviato quasi 20 anni fa, rientra nelle attività di rilevamento degli impatti del global change sulla criosfera, l’area di alta quota caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, neve e permafrost ed è alla base per la costruzione di modelli di evoluzione di questo importante ghiacciaio valdostano, rappresentativo della dinamica attuale e futura dei grandi ghiacciai di calotta alpini. La misurazione dell’arretramento delle fronti glaciali, delle variazioni di superficie e della perdita di massa e, più in generale, della dinamica del corpo glaciale, viene effettuata attraverso rilievi periodici e l’impiego di varie tecniche. A queste misurazioni contribuisce, con voli in alta quota, DigiSky S.r.l. L’azienda torinese, che ha il sostegno strategico e finanziario dell’ESA e di una rete di partner industriali quali Altec S.p.A., Agenzia Spaziale iIaliana e Thales Alenia Space, fornisce infatti servizi di ultima generazione per il telerilevamento, che agiscono come “lente di ingrandimento” dell’immagine ripresa dal satellite, grazie a tecnologie e soluzioni avioniche brevettate utilizzabili su aeromobili dell’aviazione generale. La campagna di volo condotta da DigiSky da alcuni anni alla fine della stagione estiva consente, attraverso la fotogrammetria stereoscopica, di ottenere la morfologia tridimensionale del ghiacciaio (Figura 3): un vero e proprio modello 3D grazie al quale poterne studiare le modificazioni e valutare l’evoluzione degli spessori di ghiaccio nel tempo. “Abbiamo capito l’importanza delle tecnologie per il monitoraggio di questa importante risorsa di accumulo dell’acqua allo stato solido e l’abbiamo sviluppata nel contesto dell’Earth Observation”, commenta Maurizio Cheli, astronauta e aviatore. Cheli è socio fondatore di DigiSky, azienda innovativa che unisce la competenza aerospaziale alla competenza geomatica per integrare una sensoristica sofisticata a bordo di aeromobili al fine di raccogliere ed elaborare i dati geospaziali. L’attività di processamento dei dati, successiva all’ultima campagna di volo effettuata a fine estate 2024, che integra le misurazioni a terra, è stata effettuata dal GlacierLab del Politecnico di Torino con algoritmi di fotogrammetria digitale. “L’elaborazione dei dati fotogrammetrici aerei combinati con misure terrestri GNSS (Global Navigation Satellite System), permette la realizzazione di modelli 3D ad alta risoluzione da cui osservare e misurare le mutazioni dei ghiacciai nel tempo, causate dalla loro dinamica e dai processi di accumulo nevoso e di fusione”, aggiunge Alberto Cina, docente in Topografia e in Geomatica al Politecnico di Torino e referente per il GlacierLab, uno tra i laboratori del DIATI realizzati nell’ambito del progetto cambiamenti_climatici@polito grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Università e della Ricerca per i Dipartimenti di Eccellenza. “L’impiego delle tecniche di osservazione della terra, basate su riprese aeree integrate con misure puntuali a terra, con dati satellitari del Programma UE Copernicus e con rilievi da drone, consente di migliorare in modo rilevante la conoscenza dei ghiacciai alpini fornendo informazioni accurate anche sugli apparati glaciali più estesi e di difficile percorribilità”, conclude Umberto Morra di Cella, tecnico dell’ARPA Valle d’Aosta che da oltre vent’anni studia la criosfera delle Alpi. (30Science.com)

Valentina Arcovio

Il ghiacciaio Rutor ha perso 19 milioni di metri cubi di acqua

(31 Gennaio 2025)

Valentina Arcovio