Commento a cura di: Ettore Ruberti

Ex Ricercatore dell’ENEA. Professore a contratto di Biologia generale e molecolare all’Università Ambrosiana

Direttore del Dipartimento di Biologia ed Ecologia di UNISRITA

Roma – L’articolo concernente l’origine della vita dalla materia inorganica titolato: “Ricercatori scoprono meccanismo chiave dell’evoluzione della vita sulla Terra” si presta a mio parere ad alcune considerazioni. Partendo dal fatto che le ricerche concernenti l’origine della vita dalla materia inorganica attualmente si distinguono in due filoni principali, uno che considera le prime molecole originatesi dalla materia inerte formate da RNA, anche tenendo conto del fatto che gli RNA esistono anche sotto forma di enzimi; l’altro considera le prime molecole biologiche proteine. In questo secondo filone si colloca la ricerca proposta. In effetti, la ricerca è pregevole sotto molti punti di vista, soprattutto riguardo la formazione la capacità dei depsipeptidi di autoassemblarsi, in modo simile ai peptidi moderni e la loro stabilità nel tempo.

Questo ovviamente costituisce un risultato notevole, anche se i punti successivi, ossia la formazione della prima protocellula e la capacità di queste molecole di evolvere, restano ancora da determinare, ed è più probabile, secondo lo scrivente, che coinvolgano la molecola di RNA. Di seguito, presento un breve resoconto del livello raggiunto attualmente dalle ricerche.

La caratteristica basilare che deve possedere qualsiasi molecola che può essere candidata alla formazione della vita è la capacità di replicarsi. La molecola del DNA è troppo grossa, complessa e delicata, per poter essere candidata a questo ruolo. Del resto, il DNA per replicarsi ha bisogno di un ambiente adatto e di una serie di “partner” (come le polimerasi, le proteine che hanno un ruolo fondamentale nel catalizzare l’unione dei nucleotidi a formare nuove molecole di acido nucleico).

Le ipotesi sull’origine della vita sulla terra, in presenza di un’atmosfera riducente, risalgono agli anni trenta, e sono dovute a Alexander I. Oparin e J. B. S. Haldane. Altri scienziati, Hermann Richter e Svante Arrhenius, avevano proposto che la vita fosse stata trasportata sulla Terra da meteoriti. Molecole biologiche sono state trovate in meteoriti, ma quest’ipotesi, oltre a spostare il problema dell’origine su un altro pianeta, appare difficilmente difendibile per l’estrema improbabilità che un meteorite cada al momento giusto, nel posto giusto. È possibile che le prime molecole capaci di duplicarsi abbiano potuto beneficiare del substrato formato da rocce di origine vulcanica, che sono caratterizzate dal possedere un debole campo magnetico che ha facilitato l’instaurarsi della loro configurazione (ipotesi questa attualmente oggetto di sperimentazione da parte dell’Autore di questa monografia).

Nel 1953 Stanley L. Miller, laureando all’Università di Chicago, nel laboratorio di H. C. Urey, poneva le basi della ricerca sperimentale tesa a far luce sulle condizioni che hanno determinato la comparsa della vita sulla Terra. Utilizzando un semplice apparato, da lui stesso ideato, e le molecole che potevano trovarsi sul pianeta in epoca prebiotica (metano, ammoniaca, acqua ed idrogeno) e sottoponendo le stesse a scariche elettriche continue, ottenne degli amminoacidi. Nel 1961, Juan Orò, a quel tempo all’Università di Houston, nel tentativo di semplificare l’esperimento di Miller, ottenne la formazione, di altre molecole, tra le quali l’adenina. Negli anni Settanta, Cyril Ponnamperuma, dell’Istituto di Esobiologia della NASA, riuscì ad ottenere, con opportuni esperimenti, gli altri costituenti degli acidi nucleici. Secondo molti ricercatori, la prima molecola in grado di autoreplicarsi potrebbe essere stata l’RNA, il secondo acido nucleico, che ha la funzione di “tradurre” il messaggio genetico per sintetizzare le proteine. Anche riconoscendo l’altissima probabilità della formazione dell’RNA prima del DNA, rimane la domanda fondamentale di come spiegare la replicazione di un acido nucleico in assenza di proteine. Una possibile spiegazione, dimostrata sperimentalmente da James P. Ferris del Rensselaer Polytechnic Institute, è che un’argilla comune, la montmorillonite, catalizza la sintesi degli oligonucleotidi dell’RNA.

Alcuni studiosi hanno iniziato a cercare sistemi genetici alternativi. Albert Eschenmoser, ad esempio, ha ottenuto una struttura alternativa di acido ribonucleico, il piranosil-RNA, che si distingue per la presenza di un atomo di carbonio in più nello zucchero di ciascun nucleotide. Questo riduce le possibili variazioni possibili nella molecola. Peter E. Nielsen, dell’Università di Copenaghen, ha progettato al calcolatore una molecola polimerica caratterizzata da uno scheletro proteico e da due catene laterali formate dalle basi azotate degli acidi nucleici. Questa molecola, una sorta di RNA proteico, è in grado di combinarsi stabilmente con un filamento complementare. Questo significa che anche un codice proteico può fungere da stampo per la costruzione del suo filamento complementare, esattamente come accade con gli acidi nucleici. Sia che la formazione dell’RNA sia avvenuta in maniera spontanea, sia che abbia sostituito un sistema replicante più semplice, è probabile che sia stata la reazione che ha permesso il successivo sviluppo della vita.

Una scoperta fondamentale, dovuta a Thomas R. Cech, è che l’RNA è in grado di comportarsi come un enzima, essendo in grado di catalizzare tagli e saldature nella propria molecola. Un ulteriore passo avanti è la dimostrazione, in laboratorio, della selezione naturale delle molecole prebiotiche. Questo permette di capire in che modo gli antichi geni a RNA interagissero con le molecole proteiche e come si sia potuto evolvere il codice genetico. Inoltre, pare ormai accertato che la composizione dell’atmosfera primordiale non fosse riducente e che le prime macromolecole si siano sviluppate in pozze calde, secondo alcune ipotesi originate dalla presenza di magmi. Questo avvalorerebbe l’ipotesi della presenza di un debole campo magnetico che potrebbe aver favorito fenomeni di “aggregazione” delle macromolecole grazie all’interazione elettromagnetica fra queste ed il substrato. Ipotesi, questa, elaborata dall’autore di queste pagine.

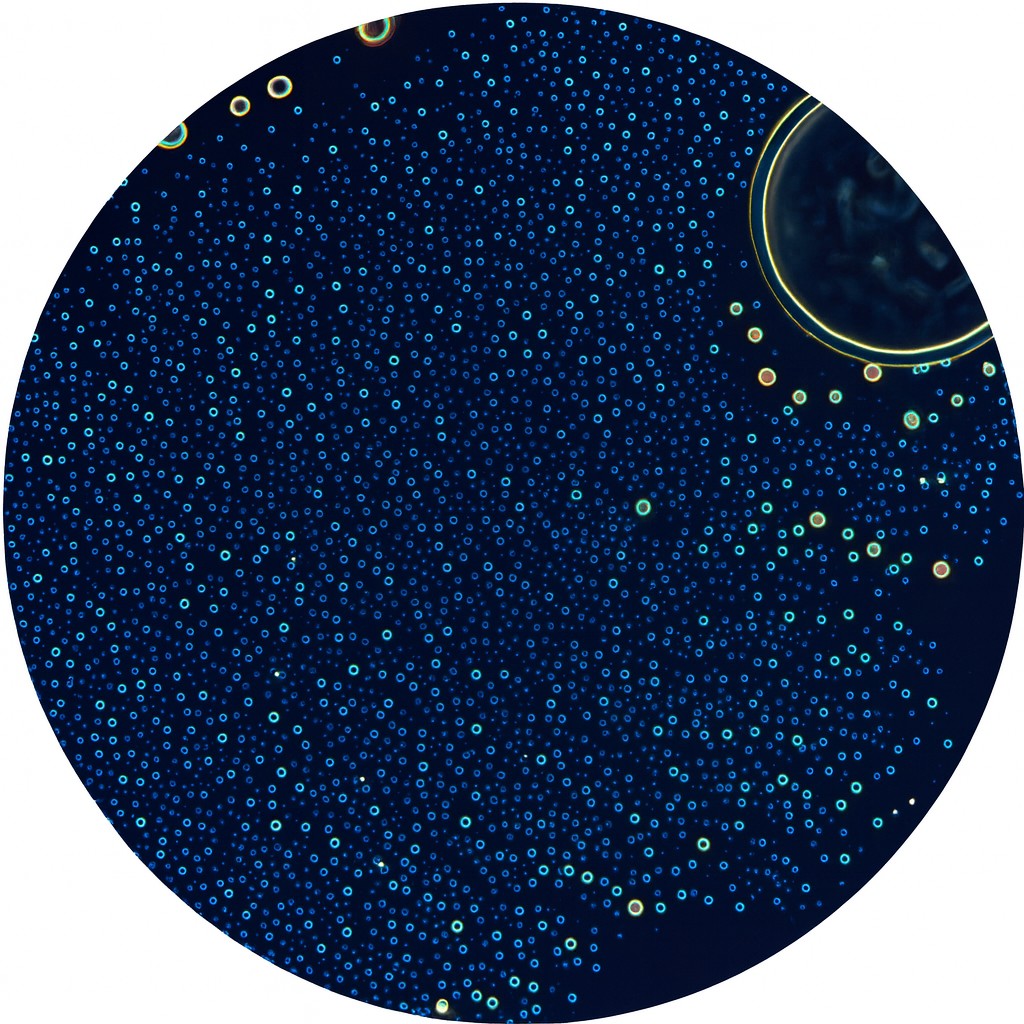

Mentre proseguono le ricerche su questo argomento, si moltiplicano gli studi tendenti a capire come si sia originata la cellula. Gli organismi più semplici attuali sono Batteri. Escludiamo i Virus che, pur formati solo da un acido nucleico e da un rivestimento proteico, non sono in grado di autoreplicarsi e quindi sfruttano l’apparato cellulare dell’organismo ospite, anche se il loro apporto, sia pure indiretto, all’evoluzione dei viventi è tutt’altro che marginale. La maggior parte dei Batteri è formata da una cellula molto semplice, all’interno della quale il materiale genetico (cromosoma batterico) non è separato da una membrana dal resto della cellula come è il caso del nucleo degli eucarioti. Questa struttura è condivisa dalle Alghe azzurre, oggi riconosciute come un gruppo particolare di Batteri, capaci di fotosintesi. Secondo le documentazioni fossili e le analisi genetiche, si ipotizza che i primi Batteri esistessero da almeno quattro miliardi di anni.

Fino a non molto tempo addietro gli altri organismi, Protisti, Piante, Animali e Funghi, cioè gli Eucarioti (possessori di un vero nucleo) erano considerati l’altra linea di discendenza dei viventi. Studiando gli estremofili, organismi apparentemente simili ai batteri che vivono in ambienti inadatti alla sopravvivenza degli altri esseri viventi (luoghi troppo caldi o troppo freddi, acidi o basici, salati, ecc.), ci siamo resi conto di avere a che fare con un terzo raggruppamento di organismi, denominati Archibatteri, con caratteristiche molecolari intermedie fra i primi due. Si è potuti arrivare a questa strabiliante scoperta grazie al confronto, effettuato nel 1977 da Carl R. Woesee e dai suoi collaboratori dell’Università dell’Illinois, del RNA ribosomiale di molti organismi diversi. Questa scoperta è stata confermata nel 1996 da Craig Hennig, dell’Istituto per la Ricerca sul Genoma, decodificando il DNA di Methanococcus jannaschii, composto da 1638 geni; si tratta di un Archibatterio raccolto nel 1982 da Holger Jannasch in una sorgente sulfurea nel corso di una spedizione. Poiché gli Archibatteri e molte specie di Batteri sono adattati a vivere in condizioni estreme, per lo più in ambiente riducente (assenza di ossigeno), si ipotizza che questi organismi siano fra i più antichi e che si siano separati molto presto da un antenato comune. Gli eucarioti si sarebbero originati dalla simbiosi di un Archibatterio con un Batterio, come vedremo con qualche dettaglio più avanti. La documentazione fossile indica che questo evento è avvenuto intorno ad un miliardo e quattrocento milioni di anni fa, almeno a quel tempo risalgono i fossili più antichi di organismi planctonici unicellulari eucarioti.(30Science.com)