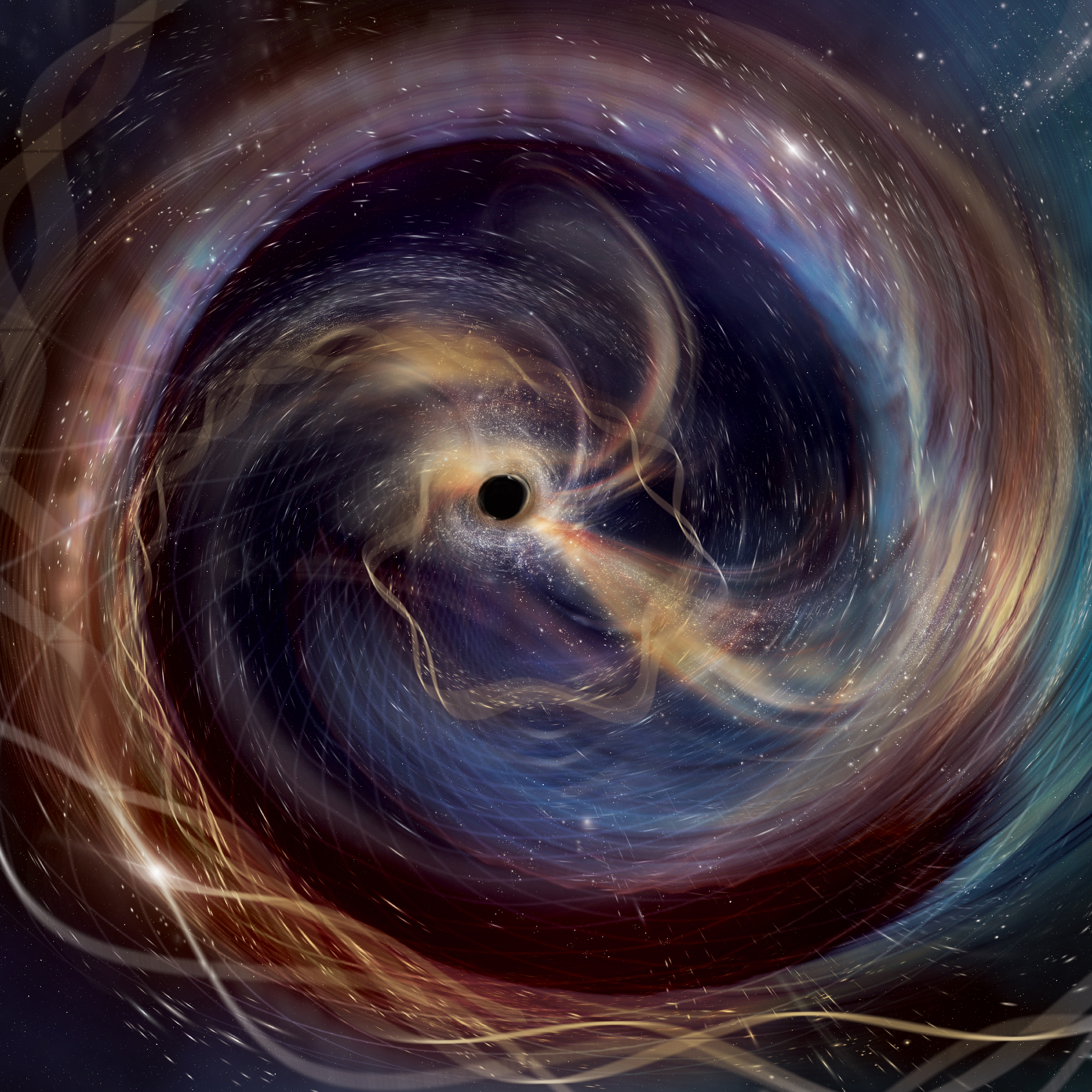

Roma – Dieci anni fa, gli scienziati hanno rilevato per la prima volta delle increspature nel tessuto dello spazio-tempo, chiamate onde gravitazionali, derivanti dalla collisione di due buchi neri. Ora, grazie a tecnologie avanzate e a un pizzico di fortuna, una fusione di buchi neri appena rilevata sta fornendo la prova più chiara di sempre sul funzionamento dei buchi neri e, nel frattempo, sta offrendo la conferma a lungo attesa delle previsioni fondamentali di Albert Einstein e Stephen Hawking. Le nuove misurazioni sono state effettuate dal Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), con analisi guidate dagli astrofisici Maximiliano Isi e Will Farr del Center for Computational Astrophysics del Flatiron Institute di New York. I risultati rivelano informazioni sulle proprietà dei buchi neri e sulla natura fondamentale dello spazio-tempo, suggerendo come la fisica quantistica e la relatività generale di Einstein si integrino. “Questa è la visione più chiara finora ottenuta sulla natura dei buchi neri”, afferma Isi, che è anche professore associato alla Columbia University. “Abbiamo trovato alcune delle prove più solide finora che i buchi neri astrofisici sono i buchi neri previsti dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein”.

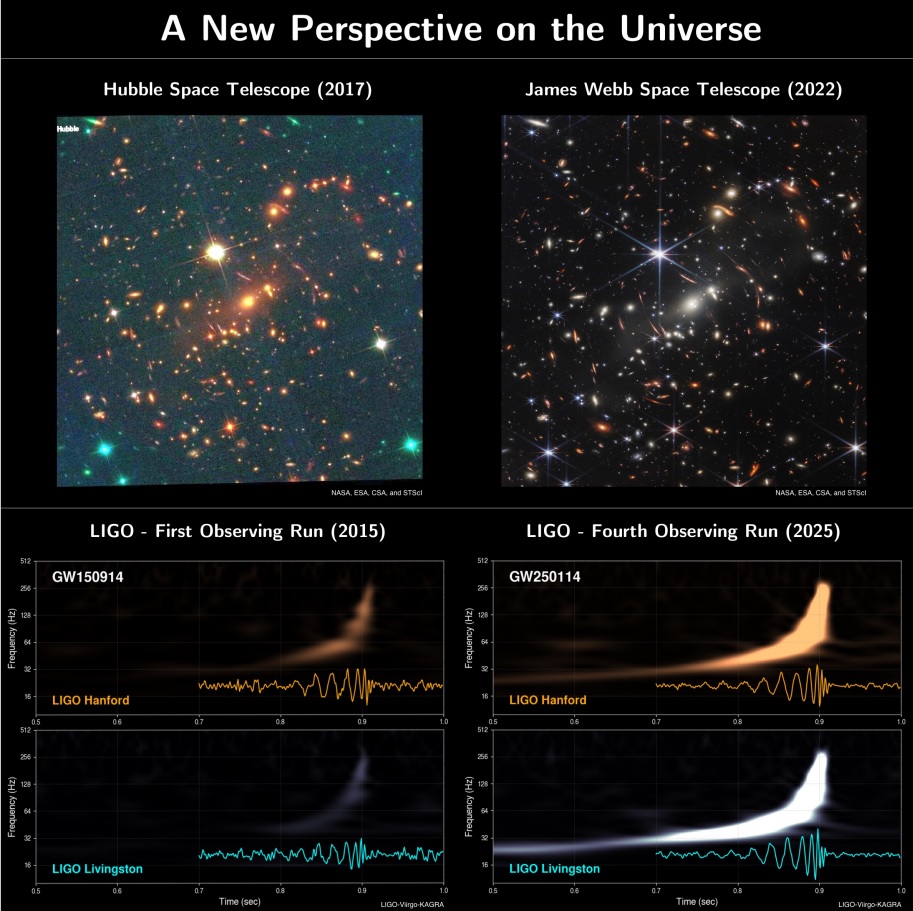

Infografica che illustra i progressi degli osservatori di onde gravitazionali – tra gli strumenti di misura più precisi mai costruiti dall’umanità – nell’osservazione delle collisioni cosmiche tra buchi neri, con i segnali registrati mostrati nel pannello inferiore. Questi eventi sono incorporati in una moltitudine di oggetti celesti, che i moderni telescopi stanno osservando con precisione sempre maggiore, producendo le splendide immagini mostrate nel pannello superiore.

Credito

Dott. Derek Davis (Caltech, Laboratorio LIGO).

I risultati sono stati riportati in un articolo pubblicato su Physical Review Letters dalla collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA.

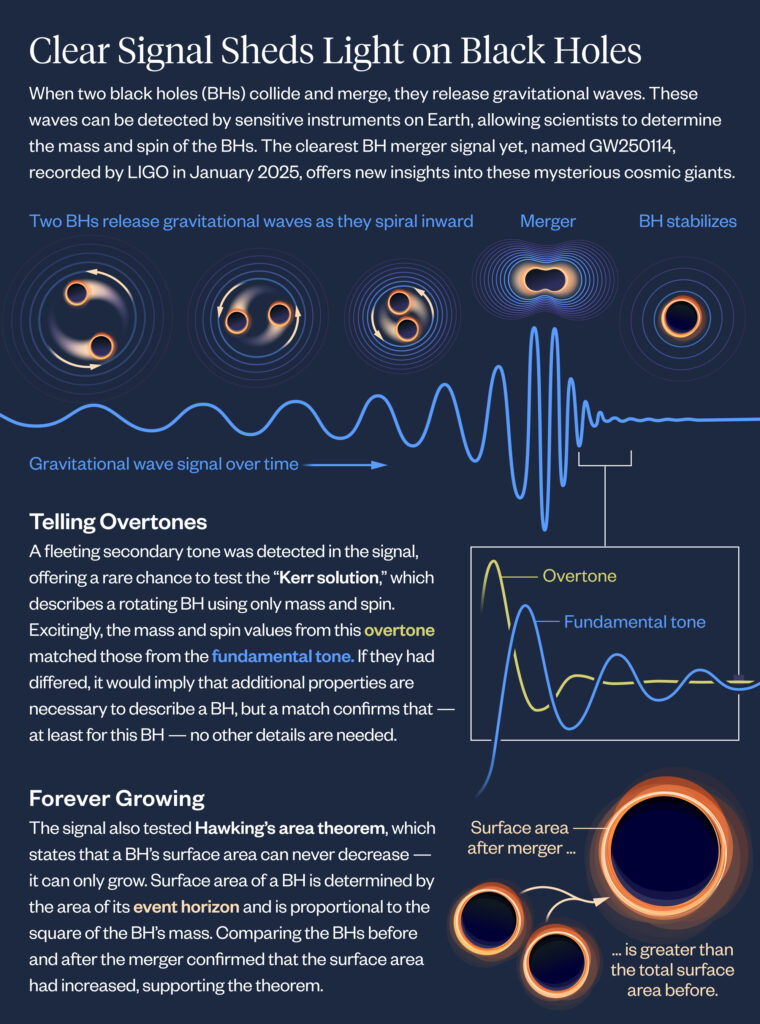

Per le stelle massicce, i buchi neri rappresentano lo stadio finale della loro evoluzione. I buchi neri sono così densi che persino la luce non può sfuggire alla loro gravità. Quando due buchi neri si scontrano, l’evento distorce lo spazio stesso, creando increspature nello spazio-tempo che si estendono a ventaglio nell’universo, come onde sonore che risuonano da una campana suonata. Queste increspature che deformano lo spazio, chiamate onde gravitazionali, possono dire molto agli scienziati sugli oggetti che le hanno generate. Proprio come una grande campana di ferro produce suoni diversi da una più piccola di alluminio, il “suono” prodotto dalla fusione di buchi neri è specifico delle proprietà dei buchi neri coinvolti. Gli scienziati possono rilevare le onde gravitazionali con strumenti speciali presso osservatori come LIGO negli Stati Uniti, Virgo in Italia e KAGRA in Giappone. Questi strumenti misurano con precisione il tempo impiegato da un laser per percorrere un determinato percorso. Man mano che le onde gravitazionali dilatano e comprimono lo spazio-tempo, la lunghezza dello strumento, e quindi il tempo di percorrenza della luce, cambia in modo impercettibile. Misurando queste minuscole variazioni con grande precisione, gli scienziati possono utilizzarle per determinare le caratteristiche dei buchi neri. Si è scoperto che le onde gravitazionali appena rilevate sono state generate da una fusione che ha formato un buco nero con una massa pari a 63 soli e una velocità di rotazione di 100 giri al secondo. La scoperta arriva 10 anni dopo la prima rilevazione di una fusione di buchi neri da parte di LIGO.

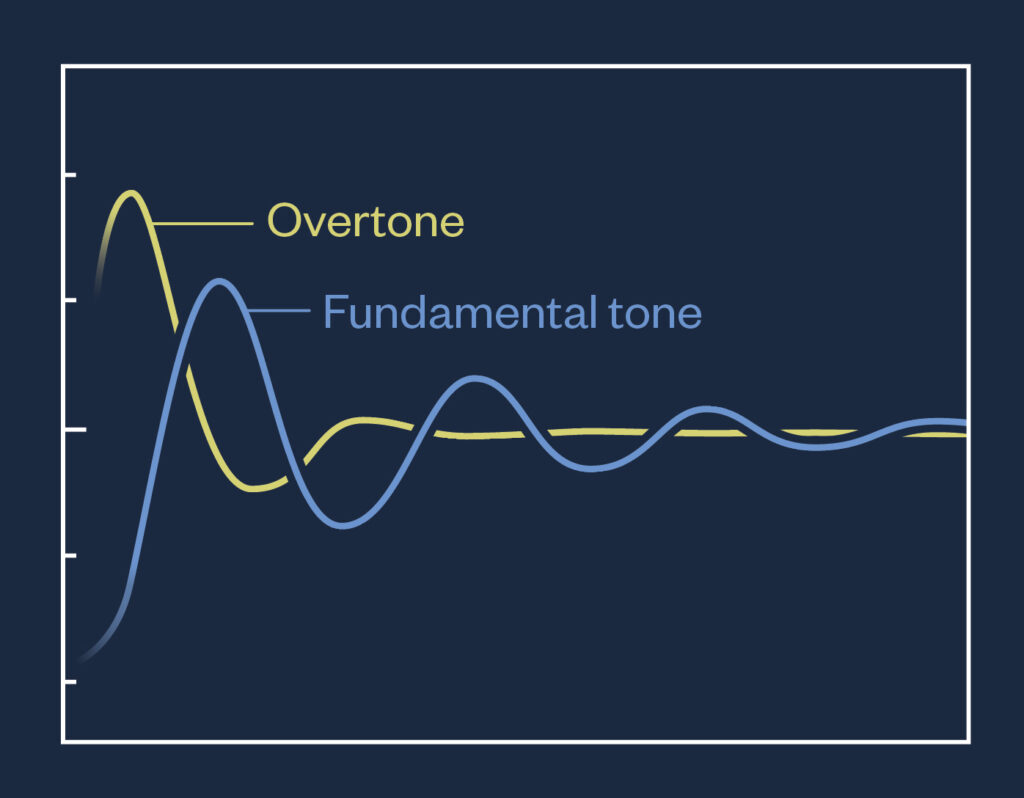

Un fugace tono secondario è stato rilevato nel recente segnale di onde gravitazionali, offrendo una rara opportunità di testare la soluzione di Kerr, che descrive un buco nero rotante utilizzando solo massa e spin. È interessante notare che i valori di massa e spin di questo armonico corrispondevano a quelli del tono fondamentale. Se fossero stati diversi, ciò implicherebbe che sono necessarie proprietà aggiuntive per descrivere un buco nero, ma una corrispondenza conferma che – almeno per questo buco nero – non sono necessari altri dettagli.

Credito

Fondazione Simons

Da quella storica scoperta, i miglioramenti nelle attrezzature e nelle tecniche hanno permesso agli scienziati di osservare con maggiore chiarezza questi eventi che sconvolgono lo spazio. “La nuova coppia di buchi neri è quasi gemella della prima storica rilevazione del 2015”, afferma Isi. “Ma gli strumenti sono molto migliori, quindi siamo in grado di analizzare il segnale in modi che non erano possibili 10 anni fa”. Grazie a questi nuovi segnali, Isi e i suoi colleghi hanno potuto osservare in modo completo la collisione, dal momento in cui i buchi neri si sono scontrati per la prima volta fino alle riverberazioni finali, quando il buco nero fuso si è stabilizzato nel suo nuovo stato, avvenuto solo pochi millisecondi dopo il primo contatto. In precedenza, le risonanze finali erano difficili da catturare, poiché a quel punto il suono del buco nero sarebbe stato molto debole. Di conseguenza, gli scienziati non riuscivano a distinguere il suono della collisione da quello del buco nero finale stesso.

Nel 2021, Isi ha condotto uno studio che ha presentato un metodo all’avanguardia sviluppato da lui, Farr e altri per isolare determinate frequenze – o “toni” – utilizzando i dati della fusione dei buchi neri del 2015. Questo metodo si è dimostrato efficace, ma le misurazioni del 2015 non erano sufficientemente chiare da confermare le previsioni chiave sui buchi neri. Con le nuove misurazioni più precise, tuttavia, Isi e i suoi colleghi erano più sicuri di aver isolato con successo il segnale, lungo pochi millisecondi, del buco nero finale e stabilizzato. Ciò ha permesso di effettuare test più inequivocabili sulla natura dei buchi neri. “Dieci millisecondi sembrano davvero pochi, ma i nostri strumenti sono ora molto più avanzati e questo è un tempo sufficiente per analizzare davvero il suono del buco nero finale”, afferma Isi. “Con questa nuova rilevazione, abbiamo una visione estremamente dettagliata del segnale sia prima che dopo la fusione dei buchi neri”. Le nuove osservazioni hanno permesso agli scienziati di testare una congettura chiave, risalente a decenni fa, secondo cui i buchi neri sono oggetti fondamentalmente semplici. Nel 1963, il fisico Roy Kerr utilizzò la relatività generale di Einstein per descrivere matematicamente i buchi neri con un’unica equazione. L’equazione dimostrò che i buchi neri astrofisici possono essere descritti da due sole caratteristiche: spin e massa. Grazie ai nuovi dati di qualità superiore, gli scienziati furono in grado di misurare la frequenza e la durata del risuono del buco nero fuso con una precisione mai vista prima. Ciò permise loro di vedere che, in effetti, il buco nero fuso è un oggetto semplice, descritto solo dalla sua massa e dal suo spin.

Le osservazioni sono state utilizzate anche per testare un’idea fondamentale proposta da Stephen Hawking, il teorema dell’area di Hawking. Esso afferma che le dimensioni dell’orizzonte degli eventi di un buco nero – la linea oltre la quale nulla, nemmeno la luce, può tornare indietro – non possono che crescere. Per verificare l’applicabilità di questo teorema sono necessarie misurazioni eccezionali dei buchi neri prima e dopo la loro fusione. Dopo la prima rilevazione di una fusione di buchi neri nel 2015, Hawking si chiese se la firma della fusione potesse essere utilizzata per confermare il suo teorema. All’epoca, nessuno pensava che fosse possibile. Nel 2019, un anno dopo la morte di Hawking, i metodi erano sufficientemente migliorati da consentire una prima conferma provvisoria, utilizzando tecniche sviluppate da Isi, Farr e colleghi. Con una risoluzione quattro volte superiore, i nuovi dati forniscono agli scienziati molta più fiducia nella correttezza del teorema di Hawking. Confermando il teorema di Hawking, i risultati suggeriscono anche connessioni con la seconda legge della termodinamica. Questa legge afferma che una proprietà che misura il disordine di un sistema, nota come entropia, deve aumentare, o almeno rimanere costante, nel tempo. La comprensione della termodinamica dei buchi neri potrebbe portare a progressi in altri ambiti della fisica, tra cui la gravità quantistica, che mira a fondere la relatività generale con la fisica quantistica. “È davvero profondo che le dimensioni dell’orizzonte degli eventi di un buco nero si comportino come l’entropia”, afferma Isi. “Ha implicazioni teoriche molto profonde e significa che alcuni aspetti dei buchi neri possono essere utilizzati per sondare matematicamente la vera natura dello spazio e del tempo”. Molti sospettano che le future rilevazioni di fusioni di buchi neri riveleranno solo maggiori dettagli sulla natura di questi oggetti. Nel prossimo decennio, si prevede che i rivelatori diventeranno 10 volte più sensibili di quelli attuali, consentendo test più rigorosi sulle caratteristiche dei buchi neri. “Ascoltare i toni emessi da questi buchi neri è la nostra migliore speranza per comprendere le proprietà degli spazi-tempi estremi che producono”, afferma Farr, che è anche professore alla Stony Brook University. “E man mano che costruiamo rivelatori di onde gravitazionali sempre più numerosi e migliori, la precisione continuerà a migliorare”. “Per così tanto tempo questo campo è stato pura speculazione matematica e teorica”, afferma Isi. “Ma ora siamo in grado di vedere concretamente questi straordinari processi in azione, il che evidenzia quanti progressi ci siano stati – e continueranno a esserci – in questo campo”.(30Science.com)