Roma – Più di 3.000 casi di avvelenamento in 20 anni che hanno colpito 37 specie di rapaci in Europa, alcune a serio rischio di estinzione: sono gli sconfortanti numeri che emergono da un nuovo studio guidato dal Peregrine Fund e pubblicato sul Journal of Raptor Research. Il veleno è una minaccia ben nota per le popolazioni di rapaci a livello globale e ogni regione ha i suoi principali responsabili: ai tropici, farmaci i come il diclofenac e l’insetticida carbofuran. Nelle zone temperate, i rodenticidi. In Europa, tuttavia, non era stata condotta una valutazione a livello continentale degli episodi di avvelenamento illegale di rapaci, almeno fino ad ora. L’autore principale della nuova ricerca Ralph Buij, del Peregrine Fund, e 32 coautori hanno invitato ambientalisti, tossicologi ed esperti di reti forensi per la fauna selvatica in tutto il continente a presentare i loro dati sugli eventi di avvelenamento dei rapaci dal 1996 al 2016.

Gallery

- Poiana comune accanto a un’esca per conigli avvelenata con carbofurano nell’Irlanda del Nord. Credito Marc Ruddock.

- Un giovane falco pellegrino è stato avvelenato con carbofurano in una cava nell’Irlanda del Nord, nella contea di Antrim. Credito Marc Ruddock.

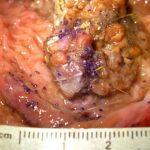

- Granuli di carbofurano nello stomaco di un’aquila di mare codabianca avvelenata, prelevati in una sala autoptica a Berlino. Credito Oliver Krone.

- Il carbofurano è stato vietato nell’UE nel 2008. Credito Irene Zorrilla.

- Aquila di mare codabianca adulta con il tipico becco giallo e la coda bianca, fotografata nel nord della Germania. Credito Oliver Krone.

Il team ha analizzato il set di dati risultante attraverso diverse prospettive, tra cui la stagionalità, la dieta delle specie, se gli avvelenamenti fossero dovuti a tossine singole o multiple e se la frequenza degli avvelenamenti fosse cambiata nel corso del periodo di studio, anche dopo i divieti europei sulle tossine in questione. I risultati sono stati sconfortanti. Sono stati segnalati 3.196 casi di avvelenamento, che hanno interessato 37 specie di rapaci. Di queste, sei sono a rischio secondo il rapporto del 2024 dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, tra cui il Falco sacro ( Falco cherrug ). Quattro sono vulnerabili, tre sono quasi a rischio, tra cui il Gipeto ( Gypaetus barbatus ), e 15 hanno popolazioni in calo a livello globale. La specie più comunemente avvelenata in assoluto è stata la Poiana eurasiatica ( Buteo buteo ), anche il rapace più comune e diffuso in Europa. Carbofuran, aldicarb, parathion e alfa-cloralosio sono stati i quattro veleni più comunemente rilevati, i primi tre dei quali sono pesticidi vietati dall’Unione Europea (UE) durante la prima metà del periodo di studio. Le ragioni dell’avvelenamento variano, ma includono la deliberata cattura di specie di rapaci considerate una minaccia per gli interessi agricoli o la caccia. Questi avvelenamenti si verificano solitamente attraverso il posizionamento illegale di esche avvelenate. Talvolta le esche sono destinate ad altri predatori come le volpi, ma provocano la morte dei rapaci. Il picco stagionale degli eventi di avvelenamento segnalati si è verificato all’inizio della primavera, un risultato probabilmente correlato al periodo delle attività agricole, alla protezione della selvaggina e all’inizio delle attività venatorie. Sfortunatamente, la primavera è la stessa stagione in cui la maggior parte dei rapaci inizia le attività di nidificazione. I rapaci hanno una lunga aspettativa di vita, allevano relativamente pochi cuccioli e non si riproducono fino a un’età avanzata. Tutte queste caratteristiche del ciclo vitale rendono la morte degli adulti riproduttori allarmante dal punto di vista demografico. Sia Buij che il coautore Ngaio Richards sono preoccupati dai risultati della loro valutazione. “Continuo a chiedermi – afferma Richards – per quanto tempo ancora queste popolazioni possano sostenere tali perdite”. Alla domanda su cosa gli dia speranza riguardo alla futura riduzione degli episodi di avvelenamento, Buij risponde: “Dove sono stati intensificati gli sforzi per affrontare le minacce di avvelenamento, i risultati sono stati impressionanti”. I membri del team indicano il programma LIFE Natura dell’UE come fondamentale per molti progetti e attori coinvolti nella lotta contro l’avvelenamento. Elogiano anche la Spagna, che ha implementato la formazione di agenti delle forze dell’ordine ed esperti governativi, nonché un’unità cinofila specializzata per ridurre gli episodi di avvelenamento. “Si tratta davvero di impegnare risorse per supportare non solo un sistema centrale per la raccolta dati”, afferma Buij, “ma anche attività di sorveglianza e anti-bracconaggio, repressione e sanzioni più severe per il possesso di veleni, e migliori attività di comunicazione e sensibilizzazione”. Richards aggiunge che, a suo avviso, identificare potenziali avvelenatori all’interno di una comunità e coinvolgerli come alleati può essere più efficace che ricorrere esclusivamente a misure punitive. (30Science.com)