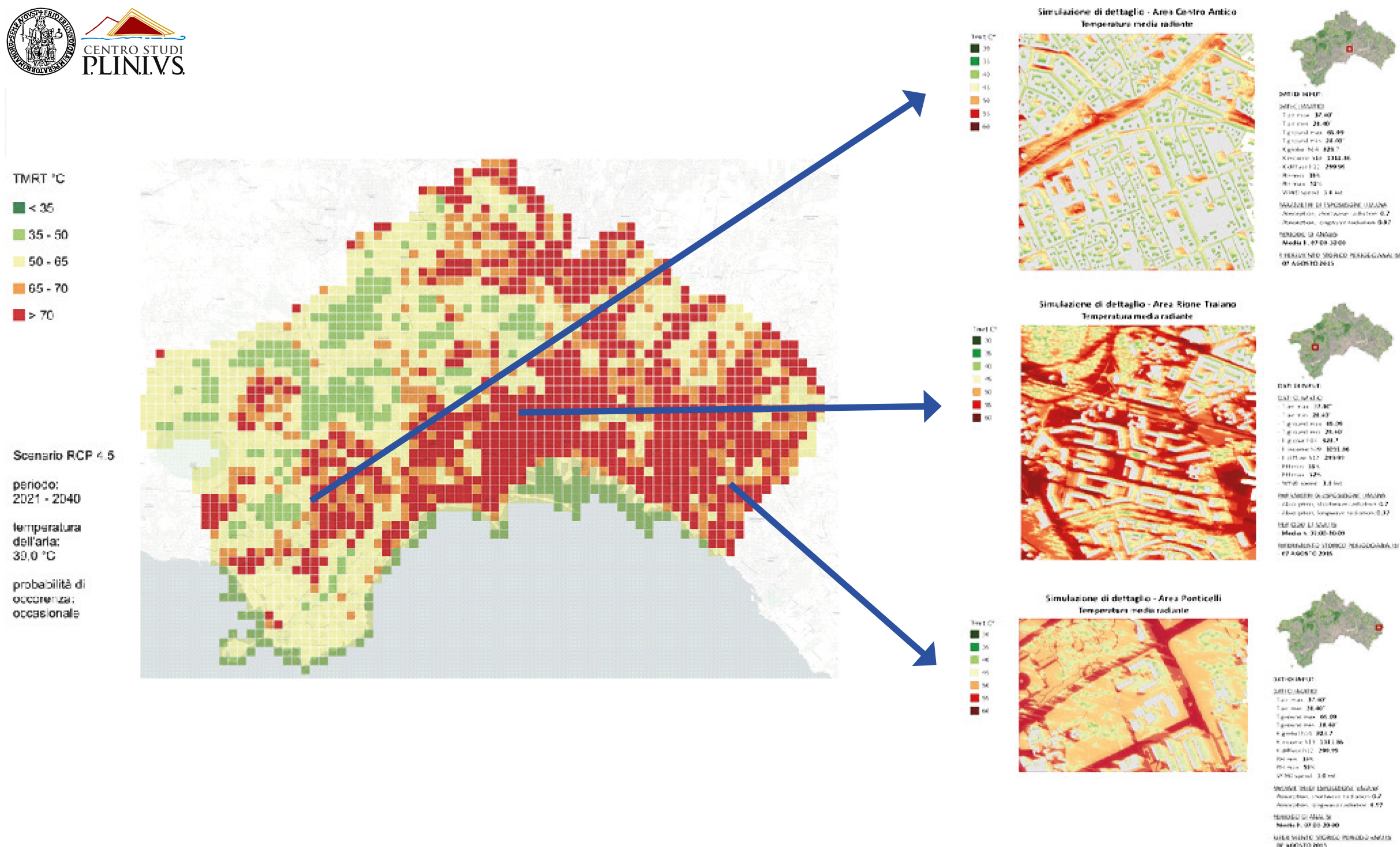

Roma – “Anche senza dover mettere in campo interventi particolarmente impegnativi, l’intensità dell’ isola di calore nelle nostre città – che noi valutiamo attraverso alcuni parametri chiave come la temperatura media radiante – può essere ridotta con scenari intermedi di pianificazione e progettazione urbana sostenibile e resiliente di un 30% come minimo” così Mattia Leone professore Associato presso il Dipartimento di Architettura e ricercatore al Centro Studi Plinivs dell’Università Federico II. A fronte di eventi climatici sempre più estremi che vanno dalle ondate di calore alle precipitazioni estreme alternate a periodi di siccità, sempre di più si sente la necessità di intervenire nella gestione dei centri urbani per far fronte con un approccio razionale ai pericoli del cambiamento climatico. Proprio due recenti studi certificano, in particolar modo per le ondate di calore la gravità della situazione. Per il primo pubblicato su Lancet Il tempo in cui le persone sono state esposte alle ondate di caldo in Europa è aumentato del 97%, passando da 650 milioni di giorni per persona nel periodo dal 2000 al 2009, a 1,28 miliardi di giorni per persona tra il 2012 e il 2021. Per il secondo, un documento di “Nature Communications” fino a 246 milioni di anziani in tutto il mondo saranno esposti a un pericoloso calore acuto entro il 2050, rispetto ai livelli attuali. La pianificazione urbana resiliente al clima rappresenta una valida risposta a queste sfide, offrendo a decisori locali e non solo una visione sistemica della gestione delle città che permetta di affrontare non solo i singoli problemi direttamente percepiti dalla popolazione (come il caldo eccessivo o le conseguenze di un eccesso di acqua piovana), ma a monte le cause di questi fenomeni, nella consapevolezza, comunque, che qualsiasi azione si intraprenda oggi comunque vedrà i propri effetti a livello sistemico solo tra anni: “La grande difficoltà sta proprio qui – spiega Leone – nell’individuare misure che diano al contempo dei benefici immediati ai cittadini e allo stesso tempo siano guidate da una visione di insieme che affronti il clima delle nostre città in maniera complessiva e coerente”. Quattro le aree d’intervento sulle quali agire: le infrastrutture blu e verdi (comprendere le dinamiche che legano acqua e vegetazione per la riattivazione dei servizi ecosistemici nelle città); i materiali utilizzati per la realizzazione degli edifici e delle infrastrutture urbane; la morfologia dei sistemi urbani; l’efficienza energetica dei sistemi urbani (fonti di approvvigionamento dell’energia, mobilità, catene di approvvigionamento, attività produttive nell’area urbana etc.). “Ognuno di questi pilatri della pianificazione e progettazione urbana resiliente al clima – continua Leone – può apportare grandi benefici: ad esempio il verde urbano adeguatamente posizionato e adeguatamente selezionato da un punto di vista di quali alberi piantare, può apportare enormi benefici sia per quel che riguarda la copertura arborea e quindi l’ombra sia per la dissipazione del calore. Ovviamente non tutte queste aree sono egualmente ‘aggredibili’ in tutte le nostre città: spesso ad esempio la morfologia dei sistemi urbani è consolidata ed è difficile modificarla. Detto questo anche solo un adeguato programma per uno di questi comparti può portare migliorie considerevoli”. Uno dei problemi che vengono prospettati di frequente per un approccio sostenibile alla gestione urbana in Italia è la vasta presenza di edifici storici che non potrebbero essere adeguati a standard ambientali più avanzati: “Questo è vero fino a un certo punto – chiarisce Leone – innanzitutto in molti casi sono stati possibili innesti di architetture contemporanee su edifici storici che hanno permesso di ottenere risultati dal punto di vista energetico, climatico e ambientale molto apprezzabili nel rispetto del valore storico della preesistenza; ma in secondo luogo va considerato che l’architettura storica delle nostre città e dei nostri borghi spesso ha un rapporto con la natura e con l’ambiente decisamente più armoniosa ed efficiente. Si prenda ad esempio il caso di Napoli: le aree più densamente edificate (ad esempio Centro Antico, Napoli est, Fuorigrotta) arrivano a registrare condizioni di isola di calore fino al 10% più elevate rispetto ad aree meno dense e più verdi (ad esempio Capodimonte o Posillipo). Ma il Centro antico in media riesce ad attestarsi su 2-5 gradi in meno rispetto alle altre aree (ad esempio Napoli est), grazie al tessuto urbano denso e compatto e alla prevalenza di edifici in tufo con grande capacità termica, che aiutano a trattenere il calore accumulato durante il giorno e a dissiparlo durante la notte e anche grazie alla presenza di corti e cortili con verde e alberi”. (30science.com)

Gianmarco Pondrano d'Altavilla

Ondate di calore, Leone (Plinivs), intensità isola di calore – 30% anche con interventi limitati di sostenibilità urbana

(20 Maggio 2024)

Gianmarco Pondrano d'Altavilla