In esercizio dal mese di luglio scorso, il nuovo telescopio spaziale sta spingendosi con le immagini agli albori dell’universo rimettendo in discussione quanto fin qui creduto sui tempi iniziali dell’evoluzione cosmica

I satelliti WMAP prima e Planck dopo hanno riempito le pagine scientifiche in questi ultimi anni con quei bellissimi “patchwork” di forma ellittica punteggiati da colori che variano diffusamente tra il rosso, passando per l’arancione, e poi il blu: le “foto” della cosiddetta radiazione cosmica di fondo (CMB), il “rumore fossile” del big bang. Si tratta dell’immagine di un universo neonato, di appena 380.000 anni, quando la luce fu finalmente libera di propagarsi non appena gli elettroni di carica negativa furono catturati dai protoni positivi per formare innanzitutto il primo elemento, il più semplice, l’atomo di idrogeno.

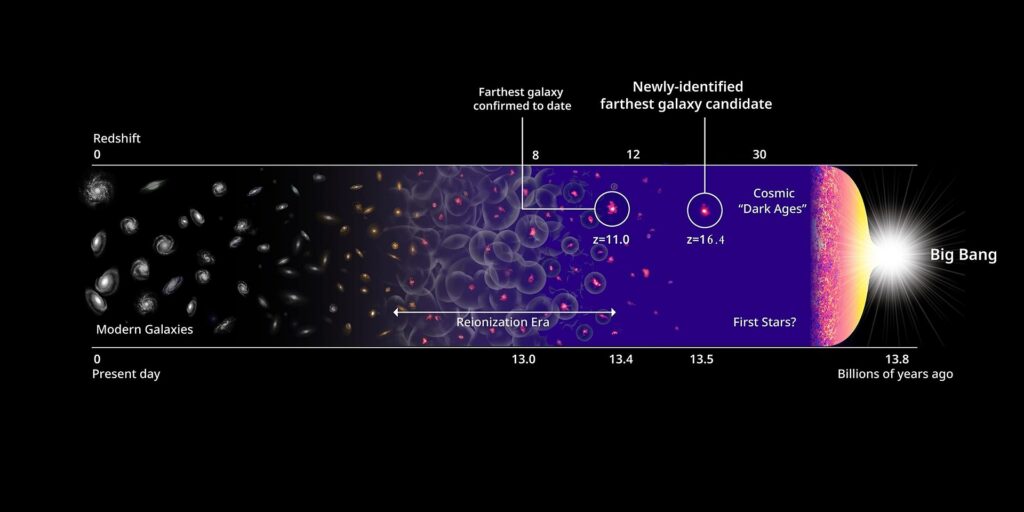

Ma l’universo, che si stava via via raffreddando, trascorse ancora alcune centinaia di milioni di anni in un’era “medievale” che viene chiamata “Età Oscura” (Dark Ages). Era sì presente una enorme nube formata prevalentemente da idrogeno che si stava pian piano agglomerando in quei “semi” che avrebbero generato poi protostelle e protogalassie, ma questa nube poteva ancora assorbire solo i fotoni della radiazione cosmica, unica fonte di “luce” presente a quel tempo. Solo 300–400 milioni di anni più tardi (dai dati del satellite Planck, ci sarebbero voluti circa 550 milioni di anni), quando iniziarono a formarsi i primi oggetti celesti, l’energia emessa cominciò a strappare via gli elettroni dagli atomi (ionizzazione) formando una corrente di particelle positive e negative, un “plasma” comunque trasparente per via della bassa densità della nube a causa di quell’espansione dell’universo che continua ancora oggi, pure in forma accelerata.

The dawn of a new era in astronomy has begun as the world gets its first look at the full capabilities of the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope. The telescope’s first full-colour images and spectroscopic data, which uncover a spectacular collection of cosmic features that have remained elusive until now, were released on 12 July 2022. For a full array of Webb’s first images and spectra, including downloadable files, please visit: https://esawebb.org/initiatives/webbs-first-images/

Il fenomeno che rende acuto il suono di una sirena che si avvicina a noi, mentre lo fa diventare grave in caso di allontanamento, si chiama effetto Doppler. Vale per il suono ma anche per la luce prodotta da sorgenti luminose in movimento. Si potrebbe dire la stessa cosa per le galassie, solo che qui non abbiamo oggetti dotati di movimenti propri (a parte quelli locali), perché esse in realtà vengono tutte “trascinate” – allontanandosi le une dalle altre – dall’espansione cosmica che dilata lo spazio in ogni direzione, come fossero agganciate alla superficie di un pallone che si gonfia. Esse mostrano comunque il fenomeno del “redshift” (cosmologico), una diminuzione della frequenza della radiazione elettromagnetica (come la luce) che osserviamo rispetto a quella effettivamente emessa dall’oggetto. Anche se in questo caso non sarebbe quindi corretto parlare di effetto Doppler, ciò equivale a uno spostamento verso il rosso nel loro spettro elettromagnetico (differentemente, in caso di avvicinamento, ci sarebbe uno spostamento verso il blu, blueshift). Tralasciando le correzioni relativistiche, calcoliamo la differenza tra la frequenza propria emessa e quella osservata di una galassia e poi dividiamo questa differenza per quella osservata: otterremo un risultato relativo che rappresenta il valore numerico del redshift di quella galassia, valore che viene chiamato comunemente “z”. In realtà, il calcolo è un po’ più complesso per il redshift cosmologico, ma accettiamone almeno il concetto di base, nella sua forma classica.

Ora, z = 0 rappresenta il valore misurato al tempo attuale, ma più andiamo indietro nel tempo, più la velocità delle galassie lontane appare elevata rispetto a noi (la legge di espansione cosmica rende la velocità proporzionale alla distanza che misuriamo), quindi il valore di zeta crescerà fino ad arrivare proprio a quel tempo “fotografato” dai satelliti quando la luce si liberò dalla prigionia delle prime particelle elementari. È il limite di zeta, chiamato poeticamente “superficie di ultimo scattering”, l’ultima diffusione dei fotoni a opera delle particelle prima che essi fossero pronti a liberarsi da queste ultime, rendendo l’universo trasparente. A quel tempo, zeta – che si basa su una scala logaritmica – vale circa 1089.

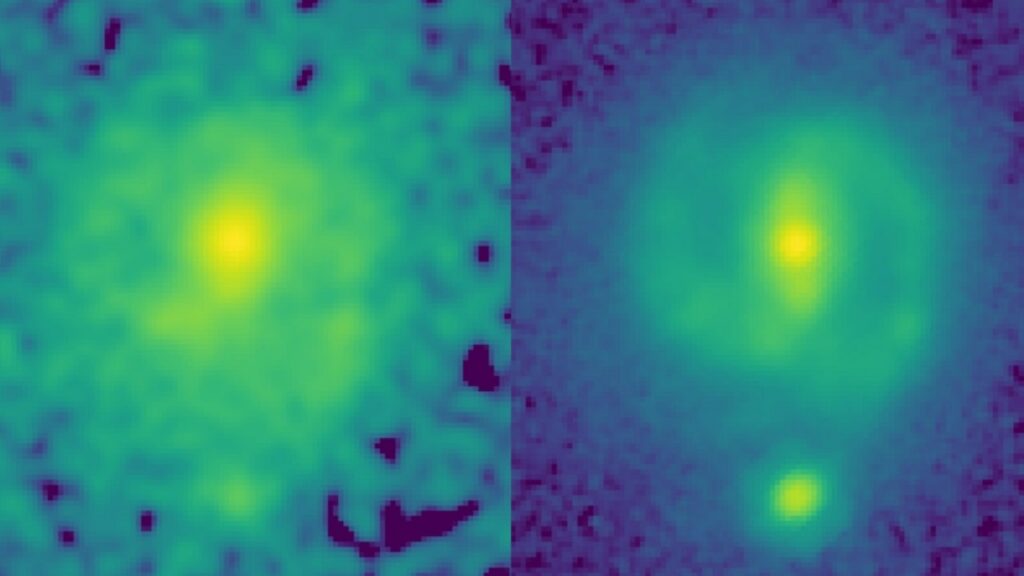

1 CEERS 1749 (a destra) Credit: NASA/Edinburgh University

Perché questa doverosa e un po’ pesante spiegazione tecnica? Cosa è accaduto nelle osservazioni del cugino più performante del telescopio Hubble, il James Webb Space Telescope (JWST)? Da quando è entrato in servizio, questa estate, lo strabiliante gioiello dell’ingegno umano continua a regalarci una visione dell’universo straordinaria e rivoluzionaria, scandagliando il cosmo fino ad avvicinarsi alle oscure profondità di un tempo valutato in poche centinaia di milioni di anni dopo il big bang, praticamente fino a quello che avrebbe dovuto essere il medioevo oscuro dell’universo.

Beh, pare proprio che questo medioevo oscuro non sia poi così oscuro, perché il JWST sembra abbia scovato una prima galassia candidata a essere la più antica finora conosciuta, pure bella grande (classificata prima con la sigla CEERS 93316, poi con CEERS 1749; l’acronimo CEERS sta per “Cosmic Evolution Early Release Science Survey”, un programma di ricerca sull’evoluzione cosmica). Una galassia formatasi appena 220–230 milioni di anni dopo la nascita dell’universo, con un redshift z = 16.7 (poi rivisto a 16.4 nel mese di ottobre scorso), distante oltre 30 miliardi di anni luce (v. fig.1 e 2)!

Evoluzione dell’universo con la posizione delle galassie più antiche (ed evolute) nell’era che dovrebbe essere invece “oscura”. Harikane et al., NASA, ESA e P. Oesch (Yale University) – file immagine originale aggiornato con en:CEERS-93316 at z = 16.7 il 7 agosto 2022 dal Dr. Dennis Bogdan ( Drbogdan ( discorso ) 16:27, 7 agosto 2022 (UTC)

Ma non è tutto, perché questa benedetta galassia è molto grande, con masse stellari alcuni miliardi di volte quella solare ed è soprattutto estremamente luminosa, a indicare che si tratterebbe di una galassia evoluta (ma come potrebbe essere possibile questo, in un’età così giovane dell’universo?). Secondo altre osservazioni, essa potrebbe essere invece molto più vicina, quiescente, e confonderci nelle misurazioni a causa della presenza di parecchia polvere e di gas ionizzati. Potrebbe quindi appartenere a tempi più coerenti con l’evoluzione cosmica, cioè poco più di un miliardo di anni dopo il big bang (z = 5). Ma per ora, questa sembra come apparire contemporaneamente in due luoghi (e in due tempi) distinti dell’universo. Per tale motivo, essa è candidata a essere chiamata “Galassia di Schrödinger”, un po’ come il famoso gatto dell’esperimento quantistico mentale chiuso nella scatola, contemporaneamente vivo e morto.

La spirale barrata EGS23205. A sinistra, ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble, a destra, di recente, dal JWST. Si può osservare anche quanto sia migliorata la risoluzione dell’immagine con il nuovo telescopio. (NASA/CEERS/University of Texas at Austin)

La solita grancassa mediatica che invoca una “Nuova Fisica” è ripartita alla grande, magari per il consueto desiderio di sensazionalismo che affligge da tempo anche la ricerca di frontiera, ma i cosmologi però sono in fibrillazione da molto tempo, ormai: la costante di Hubble, che dovrebbe darci un’idea univoca di come si stia sviluppando l’espansione cosmica, oscilla tra due valori, come non dovrebbe essere, a seconda del metodo di misura; la materia e l’energia oscura che in pratica reggono le sorti dell’intero universo coprendo il 95% di tutto quello che esiste, non si sa cosa siano e dove siano rintanate; le onde gravitazionali primordiali, che fornirebbero una conferma sperimentale di quella fase di espansione esponenziale chiamata “inflazione” che gonfiò i confini dell’universo quasi istantaneamente subito dopo il big bang, si fanno ancora attendere; ora si scoprono galassie evolute in tempi nei quali non dovrebbero ancora esistere (un po’ come retrodatare la presenza di ominidi almeno fino all’ultimo periodo di esistenza dei dinosauri), come la galassia oggetto di questa nota o come la galassia GN–z11 (redshift z = 11, primato precedente), ma anche come quella a spirale barrata EGS23205 (fig. 3), posizionata a circa 11 miliardi di anni fa; oppure galassie che vengono contemporaneamente registrate in luoghi e in tempi diversi… per tutto questo, qualcuno addirittura chiede la testa della teoria del big bang…! Chi ne vuole di più?

In realtà, dobbiamo solo aspettare per capire meglio come stiano veramente le cose, prima di gridare alla scoperta del secolo. Ma se una delle immagini iniziali del JWST ha creato tutto questo scompiglio, immaginiamoci come sarà in futuro… c’è solo da restare sintonizzati sulla cronaca scientifica dell’universo per continuare a seguire questo bel thriller cosmico.