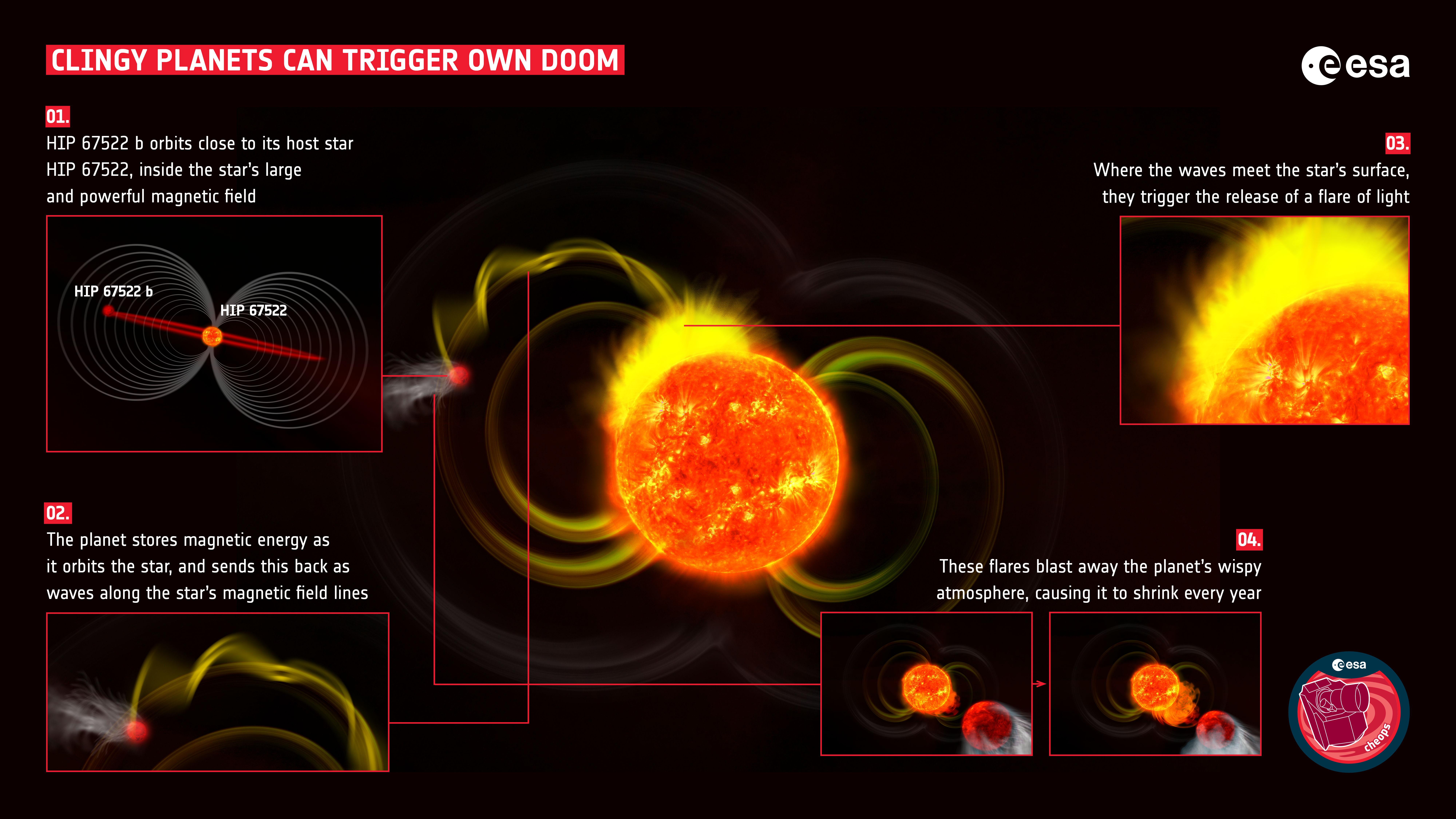

Roma – Catturata la prima evidenza osservativa di un esopianeta che sembra emettere esplosioni di radiazioni dalla stella attorno alla quale orbita; queste esplosioni stanno spazzando via la vaporosa atmosfera del pianeta causandone il restringimento anno dopo anno, il che ribalta la precedente ipotesi secondo cui le stelle agiscono indipendentemente dai loro pianeti. Lo rivela uno studio condotto da una squadra di ricerca, che ha utilizzato la missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea, guidato da Ekaterina Ilin, dell’Istituto olandese di radioastronomia, ASTRON, riportato su Nature. La ricerca ha utilizzato i dati della missione CHEOPS dell’Agenzia Spaziale Europea, ESA, e del Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, della NASA per analizzare un esopianeta particolarmente interessante, denominato HIP 67522 b. Il pianeta HIP 67522 è giovane, di circa 17 milioni di anni, con dimensioni simili a Giove ma una densità estremamente bassa, paragonabile allo zucchero filato, e orbita molto vicino alla sua stella, completando un’orbita in soli sette giorni. La stella HIP 67522 è leggermente più grande e più fredda del Sole, ma molto più attiva e magneticamente instabile a causa della sua giovane età.

- Essere bombardati da così tante radiazioni ad alta energia non promette nulla di buono per HIP 67522 b. Il pianeta ha dimensioni simili a quelle di Giove, ma ha la densità dello zucchero filato, il che lo rende uno degli esopianeti più evanescenti mai scoperti. Nel tempo, la radiazione trasportata dai brillamenti sta erodendo la vaporosa atmosfera del pianeta, il che significa che sta perdendo massa molto più velocemente di quanto pensassimo. Nei prossimi 100 milioni di anni, HIP 67522 b potrebbe passare da un pianeta delle dimensioni di Giove a un pianeta molto più piccolo delle dimensioni di Nettuno. Credito Janine Fohlmeister (Istituto Leibniz per l’astrofisica di Potsdam)

- In questa rappresentazione artistica vediamo il pianeta HIP 67522 b inviare un’onda di energia lungo le linee del campo magnetico verso la superficie della sua stella madre. Nel punto in cui l’onda incontra la fine delle linee del campo magnetico sulla superficie della stella, innesca un enorme brillamento. Credito Danielle Futselaar (https://www.artsource.nl/)

- Essere bombardati da così tante radiazioni ad alta energia non promette nulla di buono per HIP 67522 b. Il pianeta ha dimensioni simili a quelle di Giove, ma ha la densità dello zucchero filato, il che lo rende uno degli esopianeti più evanescenti mai scoperti. Nel tempo, la radiazione trasportata dai brillamenti sta erodendo la vaporosa atmosfera del pianeta, il che significa che sta perdendo massa molto più velocemente di quanto pensassimo. Nei prossimi 100 milioni di anni, HIP 67522 b potrebbe passare da un pianeta delle dimensioni di Giove a un pianeta molto più piccolo delle dimensioni di Nettuno. Credito Janine Fohlmeister (Istituto Leibniz per l’astrofisica di Potsdam) Limitazioni d’uso Il merito deve essere attribuito al creatore Licenza Contenuto concesso in licenza Disclaimer: AAAS ed EurekAlert! non sono responsabili dell’accuratezza dei com

I dati raccolti da TESS e confermati da osservazioni mirate con CHEOPS hanno mostrato 15 brillamenti energetici quasi tutti sincronizzati con il transito del pianeta davanti alla stella, suggerendo che il pianeta stesso inneschi queste esplosioni energetiche. Il meccanismo proposto è che HIP 67522 b, trovandosi in orbita molto ravvicinata, interagisca con il campo magnetico della stella, generando onde che si propagano lungo le linee di campo magnetico e innescano brillamenti di energia molto più potenti delle onde stesse. Questi brillamenti colpiscono il pianeta con radiazioni fino a sei volte superiori a quelle che riceverebbe altrimenti, causando un’erosione accelerata della sua atmosfera. Nel corso di circa 100 milioni di anni, questa perdita di massa potrebbe ridurre il pianeta da dimensioni simili a Giove a quelle di Nettuno. Lo studio rappresenta una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’astrofisica planetaria, mostrando per la prima volta una dinamica di retroazione tra pianeta e stella, con implicazioni importanti per la comprensione dell’evoluzione degli esopianeti in orbite strette attorno a stelle giovani e magneticamente attive. I ricercatori sottolineano la necessità di osservazioni multi-lunghezza d’onda per caratterizzare meglio l’energia rilasciata nei brillamenti e di identificare altri sistemi simili per costruire un campione statistico utile a sviluppare modelli teorici più completi. Maximillian Günther, scienziato del progetto CHEOPS all’ESA, ha commentato come la missione stia contribuendo a risultati inattesi e di grande rilievo scientifico, andando oltre il suo obiettivo iniziale di caratterizzazione dimensionale degli esopianeti. In futuro, la missione PLATO dell’ESA potrà approfondire lo studio di fenomeni analoghi, grazie alla sua capacità di rilevare brillamenti di intensità minore e fornire dettagli più precisi. In sintesi, questo lavoro, frutto della collaborazione internazionale tra ESA, ASTRON e NASA, apre nuove prospettive sul ruolo che i pianeti possono avere nell’influenzare l’attività delle loro stelle ospiti e sull’evoluzione stessa dei sistemi planetari. (30Science.com)

![]()